- 松本城天守見どころまとめ|現存十二天守!国宝が誇る必見ポイント10選

- 松本城天守の見どころ10選を徹底紹介。国宝に指定された現存十二天守のひとつで、五重六階の巧みな構造や急階段、火縄銃展示、最上階からの絶景など必見ポイントをまとめました。

最終更新日:

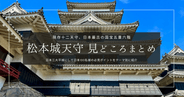

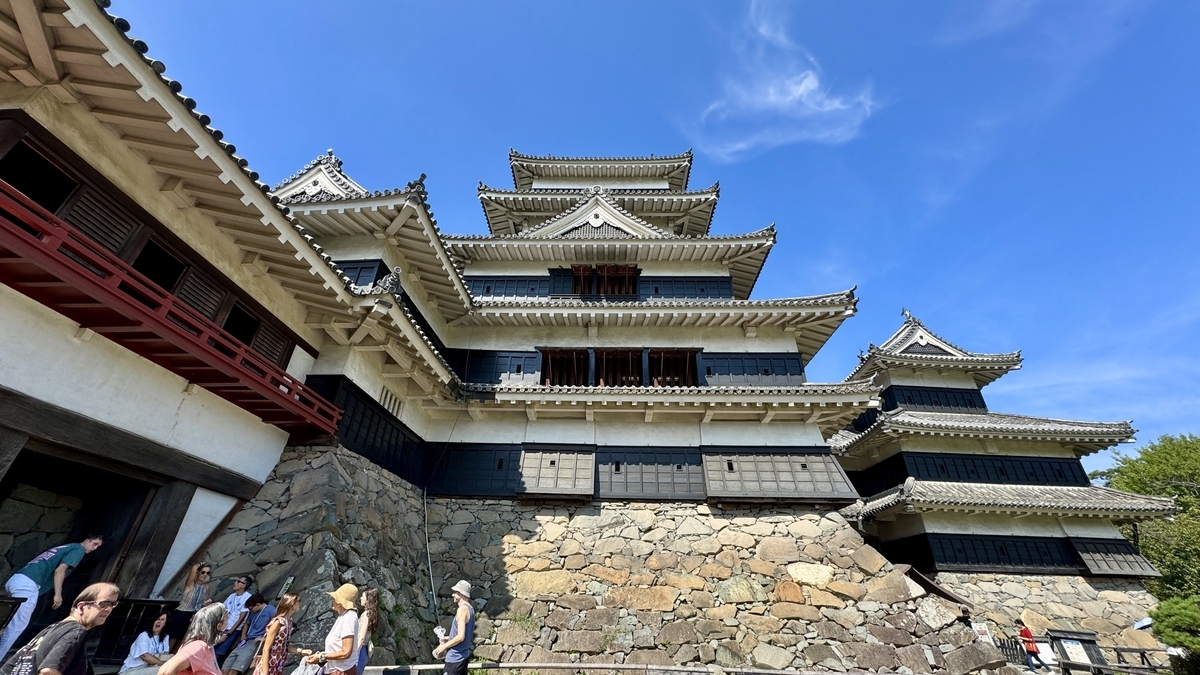

松本城は、現存十二天守のひとつに数えられ、戦国末期に築かれた最古級の五重六階天守です。国宝にも指定され、黒と白の鮮やかなコントラストと雄大な姿は、今も多くの人を魅了しています。

本記事では、その天守内部を実際に巡った体験をもとに、現地で感じた空気や印象をお伝えします。写真や展示の情報とともに、歩いてこそ伝わる松本城の魅力を体感していただければ幸いです。

なお、松本城天守の見どころについては以下で紹介しています。

松本城天守の見どころについて詳しく見る

では、いよいよ天守に入っていきましょう。

天守では靴を脱いで上がります。入口で袋を受け取り、その中に靴を入れて持ち歩きます。

スリッパなどの貸出はありませんので、固い床が苦手な方、冬場で足元が冷えるのを避けたい方は厚手の靴下を履く、もしくは靴下を重ね履きすることをおすすめします。

室内履きを持参する場合は、階段が急勾配で混み合うため、スリッパなど脱げやすいものは避けてください。万が一脱げてしまった場合、自分の下にいる人に当たってしまうおそれがあります。かかとのあるルームシューズなど、靴底が柔らかく脱げにくいものを持参します。

天守に入るとすぐに乾小天守の内部を目にすることができます。

さて、ここから始まるのは、松本城天守内部をめぐる小さなタイムトラベルです。これからどんな何が待ち受けているのか。期待と緊張を胸に、最初の階へと進みます。

一階に足を踏み入れると、まず目に入るのは規則正しく並んだ柱の列です。

およそ 2m ごとに立ち並ぶ柱は、天守全体の重みを支える役割を担っています。中央に通路を設け、周囲を部屋に分ける間取りの痕跡から、この階は食糧や弾薬を備えた倉庫として使われていたと考えられています。

通路の外側には「武者走り」と呼ばれる細長いスペースがめぐり、防御や移動のために兵が行き来した場所であることがうかがえます。

壁際に残る「石落とし」からは真下をのぞき込み、矢狭間や鉄砲狭間からは外を射抜く視点を体感できます。攻め寄せる敵に備えた防御の工夫がそのまま残されており、現存天守ならではの「当時の臨場感」を楽しめます。

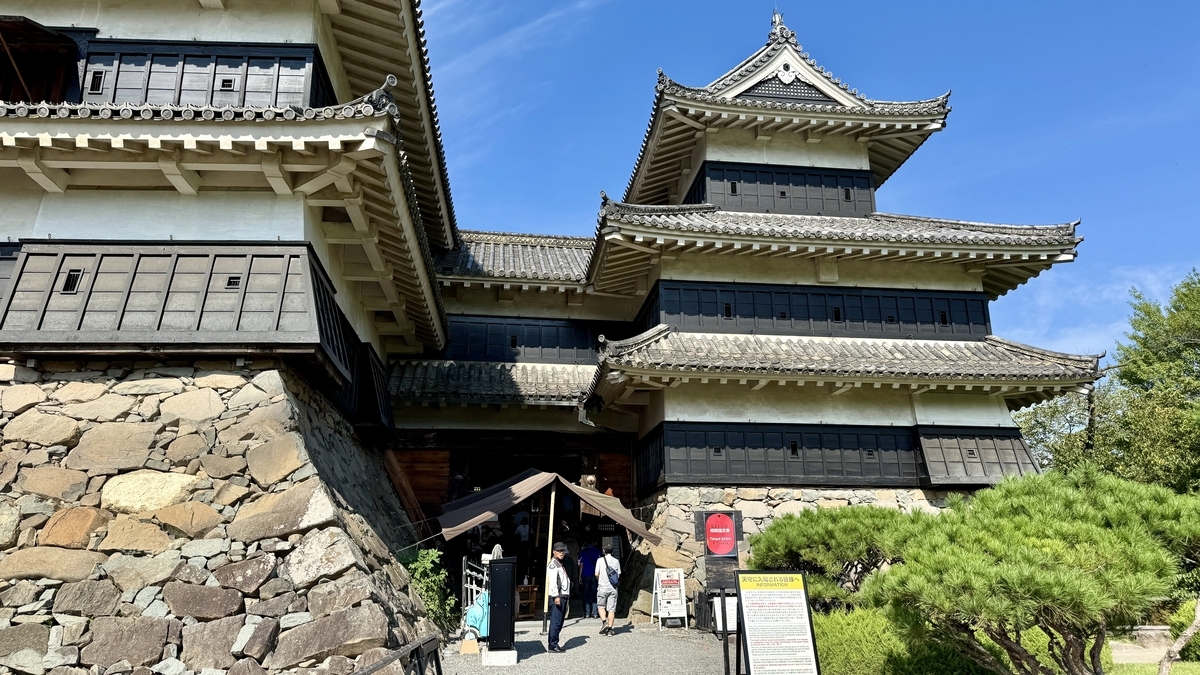

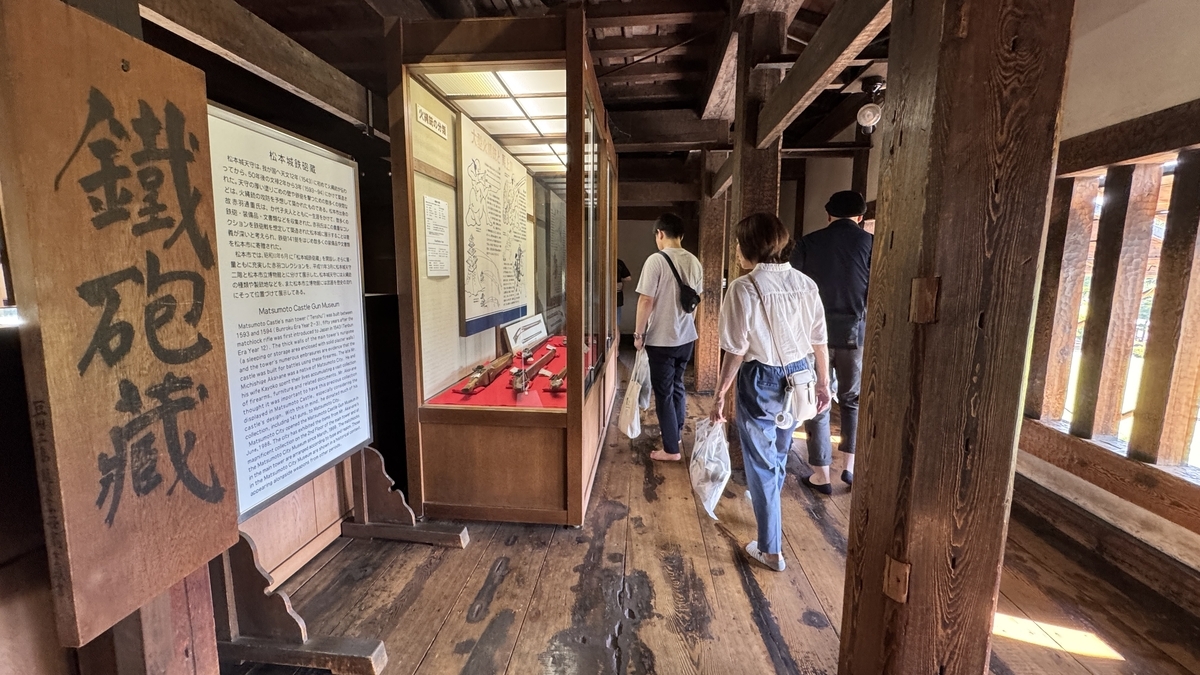

二階に上がると、雰囲気は一変して展示スペースが広がります。ここでは戦国時代に実際に使われていた鉄砲や鎧が並び、城を守った武士たちの姿を想像させてくれます。

鉄砲は火縄銃を中心に、口径や形の異なるものが揃い、当時の火器の発達を物語ります。

武具も展示されており、実戦で用いられた迫力を今に伝えています。

歴史的な資料を目にしながら、ここに立っていた人々の気配を肌で感じられるのが二階の大きな魅力です。

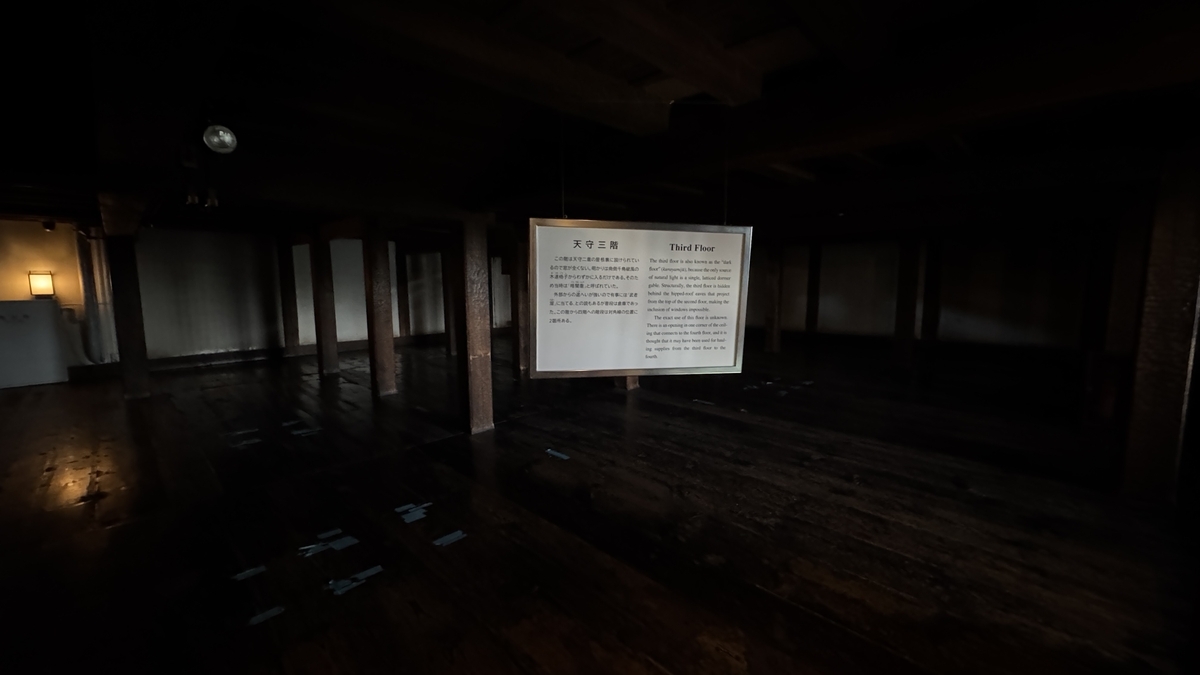

三階は「暗闇重(くらやみのしげ)」と呼ばれ、外から見ても存在が分からない隠し階のような空間です。窓が一切なく、昼間でも薄暗さが漂い、静かな緊張感に包まれています。

かつては兵を潜ませたり、戦闘時の備えに使われたとも考えられており、防御と奇襲の工夫が感じられます。展示物もなく、あるのは暗がりと木の匂いだけ。

光のない階を歩いていると、時代を超えて戦国の空気に触れているような感覚を覚える、不思議な場所です。

三階の暗闇から一転して、四階は光に満ちた空間が広がります。天井は高く、柱も少ないため、他の階と比べて開放感が際立っています。

柱や鴨居には鉋仕上げが施され、小壁や長押の造りも居室らしい趣を漂わせています。幕や屏風で仕切れば二つの部屋に分けられる造りで、有事の際には城主が過ごす場とされていました。

そして、次の五階へ向かう階段は松本城天守でも最難関。蹴上げ約 40 cmという急勾配で、上を見上げるだけで緊張が走ります。戦国の時代に築かれた木造の階段を、一段一段登る体験はまさに松本城ならでは。城の守りと威厳を体感できる瞬間です。

階段は狭く、上がる人と下がる人がいるため、誘導員の指示に従い気を付けて上がってください。

四階の明るい居室風の空間から上がると、五階はまた雰囲気が変わります。ここは四方に武者窓が設けられ、城の周囲を一望できる造りになっています。

この階は、有事の際に重臣たちが集まり、状況を確認しながら作戦を練る場として用いられたと考えられています。外の光に照らされる静かな空間に立つと、戦国時代の緊張感を想像せずにはいられません。

展示はなく、あるのは窓と木組みの空間だけ。しかしそれこそが、この城が「戦うための建物」であったことを静かに物語っています。

六階は松本城天守の最上階。ここに立つと、四方に開けた窓から松本の城下町や遠く北アルプスまでを一望できます。晴れた日には山並みがくっきりと姿を見せ、戦国の世に築かれた城と自然の雄大さが重なり合う、まさに絶景の舞台です。

他の天守に見られるような最上階の廻縁(外にせり出したバルコニー状の回廊)は松本城天守にはなく、窓から景色を眺めるのみとなっています。こういった実用的な造りも、現存天守ならではの姿です。

広がる眺望とともに、ここに座して城下を見渡したであろう城主の姿を想像すると、時を超えた臨場感が湧いてきます。

天守六階から一階へと降りると、辰巳附櫓へ進めます。

ここには、雜兵笠(兵士用のヘルメット)や遠眼鏡(望遠鏡)などの兵装品が展示されています。

また、戦国時代に築かれた天守に対して、辰巳附櫓は江戸時代に増築されたものです。ここには石落としなど防御の機能は設けられていません。江戸時代になり泰平の世を迎え、防御よりも利便性が重視されたことを物語っています。

窓の形にも時代の違いが表れています。辰巳附櫓には寺院建築などで見られる優美な「花頭窓」(かとうまど)が用いられており、実用性よりも格式や美観を重んじる江戸時代らしい意匠となっています。戦国期の実戦的な天守と、泰平の世を映す附櫓の対比は、松本城が歩んだ時代の移り変わりを今に伝えています。

階段を降りたら、最後の月見櫓です。

辰巳附櫓を抜けると、優雅な趣をたたえる月見櫓へとつながります。

月見櫓(つきみやぐら)は、寛永10(1633)年、三代将軍徳川家光を迎えるため、当時の城主・松平直政が急遽増築したと伝えられる櫓です。結局家光の来訪は実現しませんでしたが、泰平の世を象徴する建築として今に残っています。

北・東・南の三方は舞良戸を外すと吹き抜けとなり、朱塗りの回縁や船底型の天井と相まって、天守とは対照的に開放感あふれる造りになっています。ここから月の出を眺め、風を感じながら宴を楽しむ空間は、戦国の要塞とはまったく異なる用途を物語っています。

現存する城郭建築の中で、月見櫓を残す城としては松本城と岡山城が知られています。なかでも天守と一体化した月見櫓を持つのは松本城だけであり、この希少性が大きな見どころとなっています。

月見櫓から階段を降りれば出口です。ここで松本城天守の見学は終了になります。

入口でもらった、靴を入れていた袋は、出口に回収箱がありますので、そこに入れましょう。

6 階建ての天守と、2 つの櫓。ここまでゆっくり巡って所要時間は約 45 分です。

外観の美しさが評判の松本城天守ですが、戦国時代から現存する天守として、実際に内部を歩いてみれば、数百年前に考えられた防御の仕組みや建築の工夫を間近に感じることができます。急な階段や暗闇に包まれた階、武具や火縄銃の展示、そして最上階から望む北アルプスの景色。これら一つ一つのが、現存天守ならではの体験です。

さらに江戸時代に増築された辰巳附櫓や月見櫓では、泰平の世を象徴する優雅な造りに触れることができ、戦国の要塞から文化の拠点へと役割を変えた松本城の歩みを実感できます。

築かれてからおよそ 500 年。幾多の時代を経て今もなお残る松本城天守は、日本の城郭建築の貴重な生き証人です。ぜひ足を運んでみてください。