- 現存十二天守とは?をやさしく簡単にわかりやすく解説!

- 現存十二天守(げんそんじゅうにてんしゅ)とは、日本に現存する江戸時代以前に建てられた天守(城の最も高い建物)のうち、幕末までに建造され、現代まで大きな改築・復元を受けずに残っている 12 ヶ所の天守閣のことを指します。

最終更新日:

愛媛県松山市の中心部、標高 132m の小高い山「勝山」の上に堂々と築かれた松山城。その美しい外観と、天守から一望できる松山市街の眺めは、愛媛を代表する観光スポットとして広く知られています。

そんな松山城の本丸には、江戸時代(1603〜1867年)から残る貴重な天守群があり、「現存12天守」のひとつにも数えられています。

本記事では、松山城の本丸の中でも、観覧料を支払って入場する「本壇」について、その魅力と見どころを詳しくご紹介します。

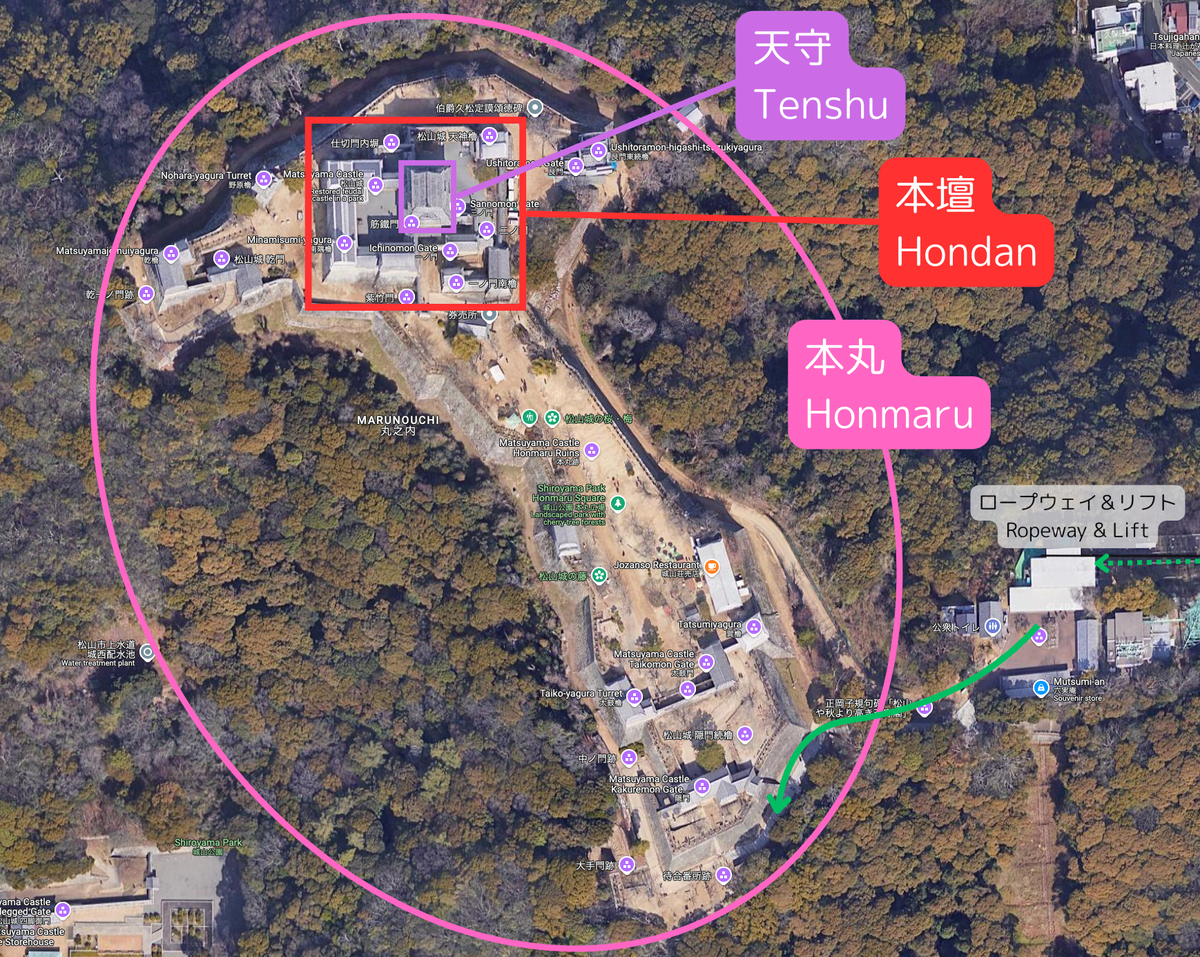

まずは、松山城の全体像を把握しておきましょう。

松山城は、麓の庭園を除くと、大きく 3 つに分類できます。それが「本丸」「本壇」「天守」です。

ロープウェイやリフト、登山道などから上がってきた頂上一帯を「本丸」といいます。

本丸北側にある櫓や天守など、連立式天守の一帯を「本壇」といいます。このエリアは、複雑な経路を形成し、敵が攻めてきた際に天守への侵攻を遅らせるような構造が取られており、いわゆる城の最終防衛ラインの役割を果たします。

そして、本壇の中にある最も高い建物が「天守」です。天守は城の権威・威信の象徴であり、見張り台の役割を果たします。

本丸エリアには、本丸広場があり、ここから景色を眺められます。広場にはお土産店もあり、休憩や食事も楽しめます。

その中で、観覧料を支払って入場するのが、この「本壇」というエリアです。本記事ではこの本壇についてを紹介していきます。

松山城は、全国にわずか12しか存在しない「現存12天守」のひとつに数えられています。現存12天守とは、江戸時代以前に建てられた天守が当時のまま現代に残っているものを指し、明治の廃城令や戦災を経て今なお原型をとどめている極めて貴重な建築遺構です。

現存12天守に数えられるのは、弘前城(青森県)から備中松山城(岡山県)まで、全国でわずか12城のみ。姫路城や松本城といった国宝に指定されている城も含まれており、いずれも江戸以前の築城当時の姿を今に伝える貴重な存在です。

現存12天守にはそれぞれ異なる特徴があります。姫路城のように大規模な連立式で白漆喰の外観が美しいもの、松本城のように黒塗りで平地に築かれた城、備中松山城のように高所に位置する山城など、築城当時の背景や地域性が反映されています。

その中で松山城は、山上に築かれながらも複数の櫓が連なる連立式の構造を今に伝える、希少なバランスを持った城といえます。

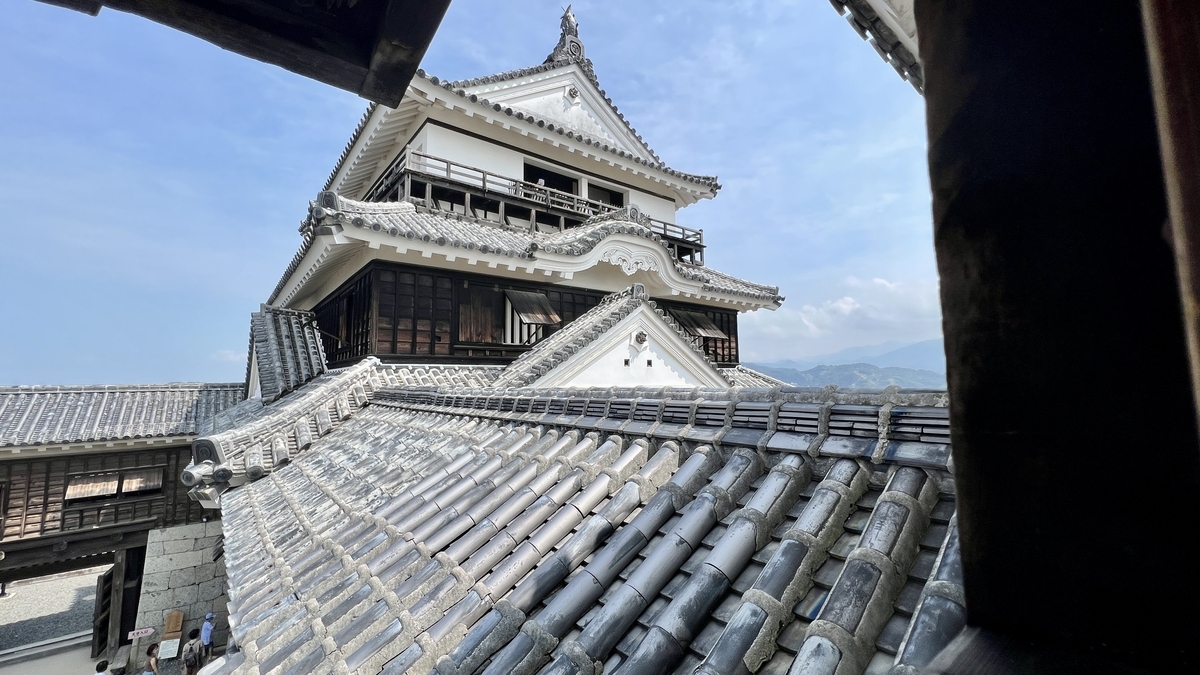

松山城の天守群は、単体の建物というよりも、櫓と渡櫓が連なって一体となった複雑な構成を持っており、まさに歩きながら構造全体を体感できる“現存天守群”といえる存在です。

松山城の最大の特徴は、複数の櫓(やぐら)や渡櫓(わたりやぐら)が複雑につながり合い、一体となって構成されている“連立式天守”にあります。

連立式天守とは、複数の櫓や渡櫓が大天守を中心に連結され、城全体がひとつの巨大な防御施設のように構成された天守のことを指します。それぞれの建物が独立しているのではなく、機能的に連動しながら攻防を展開できるように設計されており、戦国時代の築城思想が色濃く反映された実践的な構造です。

松山城は、大天守を中心に、小天守、南隅櫓、北隅櫓、西櫓が石垣の上で連なり、外から見るとまるで一つの巨大な要塞のように見えます。迫力ある圧巻の外観の中、それぞれが役割を持ち、攻防の導線が緻密に設計されています。

外観の迫力だけでなく、敵の侵入経路を複雑にし、複数方向からの攻撃に対応できる“戦うための構造”であった点が、この連立式天守の真価です。

松山城を歩いていると、隅櫓、小天守を抜けて最終的に大天守へと至るルートが立体的に構成されており、当時の築城思想がそのまま体験として味わえるようになっています。

こうした構造が現存していることそのものが奇跡的であり、松山城を訪れるうえで、ぜひ注目しておきたい見どころのひとつです。

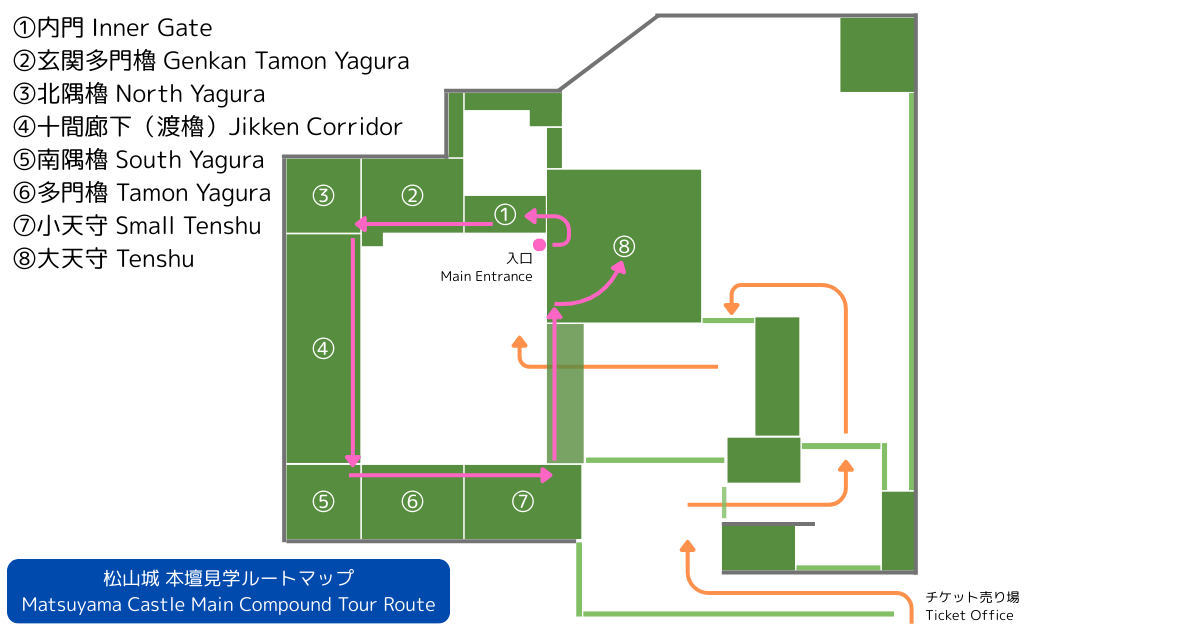

松山城の本壇エリアでは、隅櫓から小天守、そして最奥の大天守へと進んでいく順路が整備されています。それぞれの建物に異なる役割と見どころがあり、内部を歩くことで連立式天守の構造的な面白さと、防御に込められた築城の知恵を実感できます。

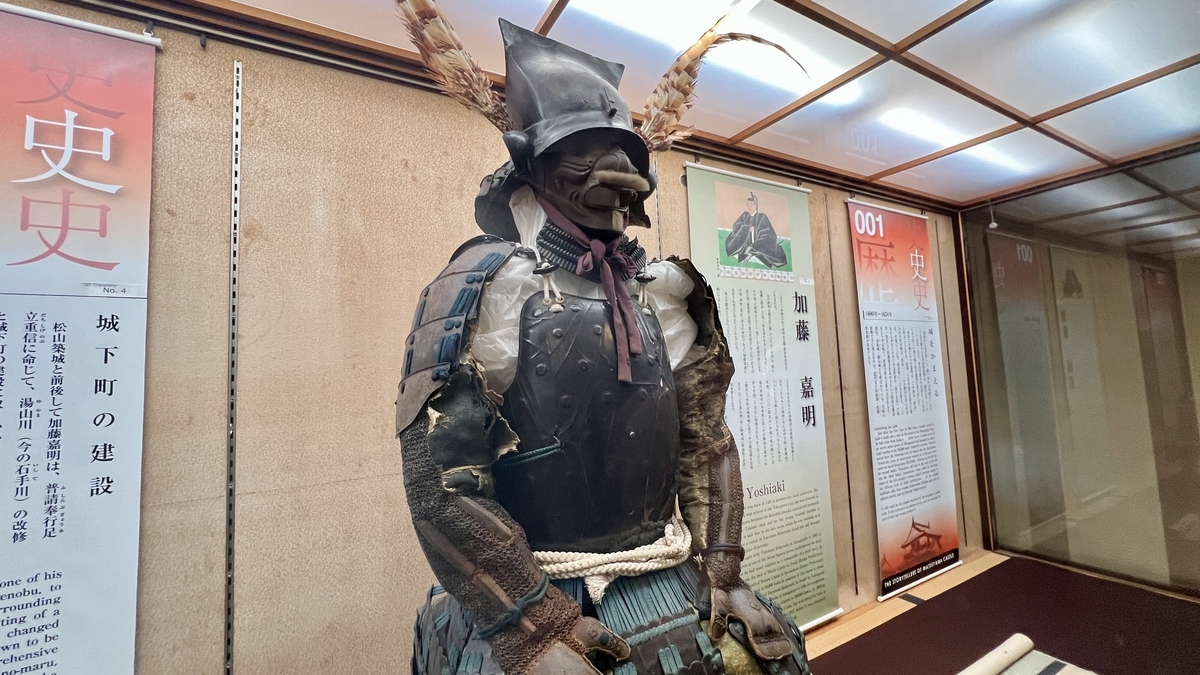

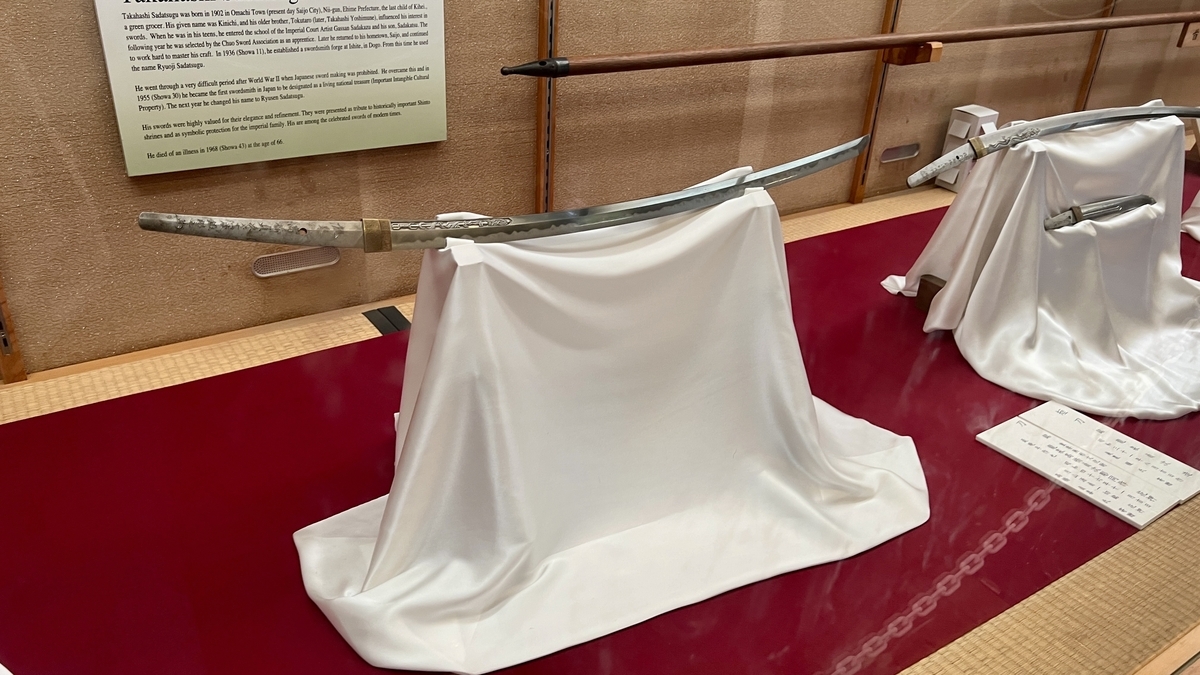

入場して最初に訪れるのが、隅櫓や渡櫓のエリアです。ここでは、松山城を築いた加藤嘉明に関する展示をはじめ、甲冑や武具、築城模型などが紹介されています。松山城の成り立ちや歴史的背景を学ぶうえで、最初に押さえておきたいポイントです。

建物自体も見どころのひとつ。太い梁や急な階段、土壁などが江戸時代の建築様式を今に伝えており、展示と空間の両方から城の雰囲気を味わえます。

隅櫓・渡櫓を抜けると、小天守にたどり着きます。ここは大天守に隣接し、順路上の中継点にあたります。展示は少ないものの、二階からの展望スペースでは「松山城二之丸史跡庭園」や三之丸(堀之内)、松山市街を広く見渡すことができます。

さらに、連立式天守の構造や大天守も良く見ることもできます。防御構造も確認でき、実用性と美しさが融合した築城の工夫を体感できる空間です。

順路の最終地点となるのが、大天守です。1階と2階は装飾や展示がほとんどなく、木造の構造そのものを見せる質素な空間となっています。吹き抜ける静けさのなかに、城の威厳が漂います。

最上階に上がると、一気に視界が開け、松山市街や瀬戸内海を一望することができます。ここは松山城見学のクライマックス。構造を経てたどり着く開放感と眺望の美しさが、歩いてきた道のりに深い余韻を与えてくれます。

松山城の天守群には、防御のための実用的な仕掛けが随所に見られます。たとえば、壁に設けられた「狭間(さま)」は、弓や鉄砲で外を攻撃するための穴で、丸型・三角型など形状にもバリエーションがあり、それぞれに意味があります。

また、建物の一部が外に張り出すように作られた「石落とし」は、敵が城壁のすぐ下に迫った際に真下へ石を落として迎撃するための構造です。これらの設備がリアルに残っており、観光施設ではなく、戦うためのリアルな要塞であったことがわかります。

連立式天守により、櫓と渡櫓が複雑につながっている構造自体が、侵入者を迷わせ、防御線を強固にする重要な仕組みでした。

城を見上げたときの迫力は、松山城の大きな魅力のひとつです。大天守を中心に横へ広がるその姿は、他の現存天守にはない独特の重厚感を放っています。

白漆喰の壁に黒瓦が映えるコントラスト、屋根に施された「千鳥破風」や「唐破風」などの優美な曲線。石垣の角度や曲線も含めて、戦のために築かれた城でありながら、どこか芸術性すら感じさせる意匠が息づいています。

これらの装飾は、防御の機能と見た目の美しさを両立させる「機能美」の好例といえるでしょう。

白い漆喰と黒い瓦のコントラスト、緩やかに反った屋根のライン、そして石垣の曲線美。どこを切り取っても絵になる光景で、写真映えも抜群です。

松山城の築城が始まったのは1602年、関ヶ原の戦いで功績を挙げた加藤嘉明が伊予松山藩の初代藩主に任じられたことがきっかけです。勝山と呼ばれる小高い山の上に築かれたこの城は、海と山の地形を活かした戦略的な場所に建てられました。

嘉明は、当時の最新築城技術を取り入れながらも、実戦に耐えうる堅牢な城づくりを重視しました。25年の歳月をかけて築かれた松山城は、江戸時代の平和な時代にも耐えうる象徴として、その後の藩政の中心となっていきます。

嘉明の領地移動の後も、蒲生氏、松平(久松)氏といった大名家によって引き継がれ、城は整備されながら今日までその姿を残してきました。特に松平氏は明治維新まで松山藩を治めており、天守を含む多くの建物が保存・修復されてきたのは、彼らの尽力によるところも大きいとされています。

松山城は戦のための施設というだけでなく、時代とともに政治・文化の中心としての役割も担ってきました。その長い歴史こそが、現代に残る松山城の価値をより深く物語っています。

加藤嘉明は水軍出身の武将であり、防衛戦における戦術を熟知していました。そのため、山頂に築く堅牢な構造、連立式天守による多重防御、石垣の曲線と高さなど、細部まで戦を意識した設計がなされています。

また、江戸幕府に対する忠誠心を示すため、威容を誇る天守群を築くことで、領内統治の安定と権威を可視化しようとした側面も見逃せません。

| 加藤嘉明が築城を開始 | |

| 加藤嘉明が会津へ移封され、蒲生忠知が城主に | |

| 松平(久松)定行が入封、以降明治維新まで松平氏が統治 | |

| 大火で一部焼失、その後再建 | |

| 廃城令により廃止されるが、一部建造物は保存 | |

| 天守群が国指定重要文化財に指定される | |

| 空襲を受けるも被害は最小限にとどまる | |

| 復元・修理事業が継続的に実施され現在に至る |

松山城の天守をより深く味わうためには、少しだけ歩き方に工夫を加えるのがおすすめです。展示だけでなく建物そのものの造りや階段の急角度に注目してみましょう。防御のための設計が、今もそのまま残っています。こういった点も、現存天守ならではの注目ポイントです。

| 区分 | 料金 |

|---|---|

| 大人 | ¥520 |

| 小人(小学生) | ¥160 |

| 区分 | 往復券 | 片道券 |

|---|---|---|

| 大人 | ¥520 | ¥270 |

| 小人 | ¥260 | ¥140 |

松山城の本壇に連なる天守群。櫓と渡櫓が複雑につながる“連立式天守”という構造を、実際に歩いて体感できることこそが、松山城最大の魅力です。現存12天守のひとつとしての貴重さに加え、立体的な構造を通じて築城の思想や防御の工夫までもが見えてくる、まさに“歩くことで理解が深まる城”といえます。

美しい外観、静けさに包まれた内部空間、そして最上階からの壮大な眺望。そのすべてが揃う松山城は、歴史に興味のある方はもちろん、建築や絶景を楽しみたい方にも深くおすすめできる場所です。

松山の街を一望できる天守で、ぜひあなた自身の視点でその魅力を感じ取ってみてください。 松山城の連立式天守は、ただの歴史的建築物ではなく、戦国武将たちの知恵と美意識、そして防衛への真摯な姿勢が凝縮された存在です。

現存12天守の中でもひときわ個性的で、歩いてこそ分かる立体構造の面白さは、他の城にはない魅力となっています。歴史に興味がある方はもちろん、建築美や展望を楽しみたい方にもおすすめのスポットです。

ぜひあなたも、松山城の天守群を実際に歩き、その魅力を五感で体験してみてください。