- 松本城天守の内部を徹底紹介!現存最古級の国宝を現地レポート

- 松本城天守の内部を徹底紹介。急な階段や暗闇の階、鉄砲展示や月見櫓まで、現存最古級の国宝を見学できる魅力を現地レポートします。

最終更新日:

松本城は、その美しい外観と圧倒的な存在感から、日本を代表する名城のひとつとして多くの旅行者が訪れる観光スポットです。しかし外見だけでなく、天守の内部に一歩足を踏み入れれば、戦国時代の防御の工夫や名物の階段、そして最上階から広がる絶景など、見どころが次々と待ち受けています。

この記事では、松本城天守の「ここは外せない!」というポイントを10のテーマに分けて紹介していきます。松本城ならではの魅力を一気に巡っていきましょう。

なお、天守の全階層の詳細な雰囲気を見てみたい場合は、以下で紹介しています。

松本城天守 全階層の雰囲気について詳しく見る

松本城は、長野県松本市にある日本最古級の現存天守を持つ城で、国宝に指定されています。黒と白の美しい外観と、戦国時代の防御構造と江戸時代の優雅さが共存する点が特徴で、日本を代表する名城として広く知られています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 所在地 | 長野県松本市丸の内4-1 |

| 営業時間 | [通常] 8:30 〜 17:00 [GW] 4月26日 〜 5月6日 8:00 〜 18:00 [夏季] 8月9日 〜 8月17日 8:00 〜 18:00 [正月] 1月1日 〜 1月3日 10:00 〜 15:30(最終入場15:00) |

| 休館日 | 12月29日 〜 12月31日 |

| 観覧料 | ¥1,200 〜 ¥1,300 |

| アクセス | JR松本駅から徒歩約15分 |

| 公式サイト | https://www.matsumoto-castle.jp/ |

松本城天守は、安土桃山時代末期から江戸時代初期にかけて築かれた日本最古級の現存天守のひとつです。全国にわずか12しか残っていない「現存十二天守」に数えられ、その中でも五重六階の構造を完全に残す希少な存在として知られています。

1936年(昭和11年)には国宝に指定され、さらに城跡全体が国の史跡としても指定されています。「日本100名城」にも選ばれており、名実ともに日本を代表する城郭のひとつです。

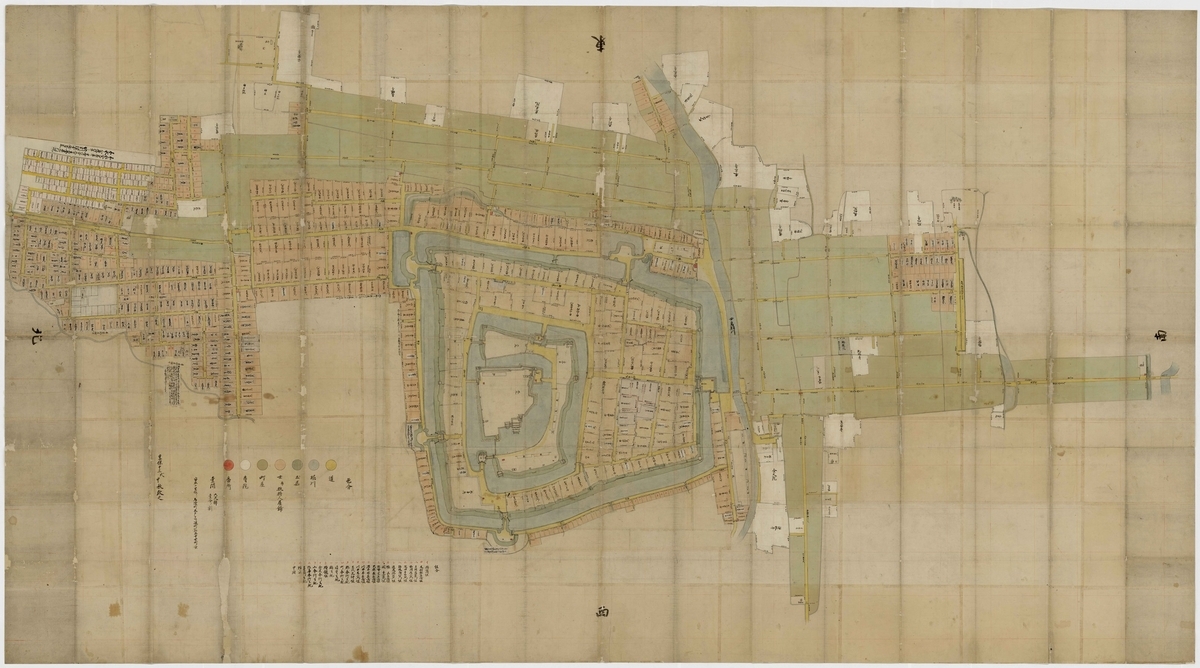

また、松本城は平地に築かれた「平城」であり、二条城や広島城と並んで「日本三大平城」に数えられています。山城のような堅牢さと異なり、町と密接に結びついて発展してきた歴史も特徴です。

戦国から江戸、そして現代に至るまで幾多の時代を生き抜いた松本城は、文化財としての価値とともに、日本の城郭建築の歩みを今に伝える存在です。

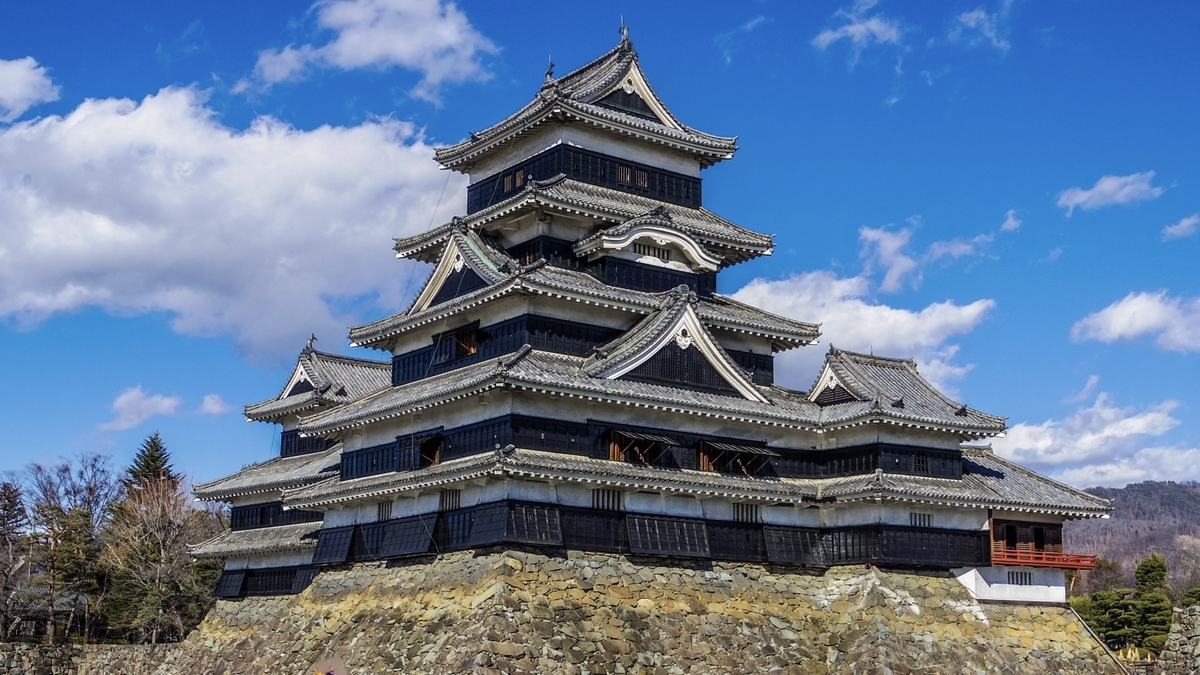

松本城天守の魅力を語るうえで欠かせないのが、その外観の美しさです。各階の下部は黒漆を塗った下見板張り、上部は白漆喰で仕上げられ、この黒と白の組み合わせが層ごとに繰り返されています。

漆黒の木壁が引き締まった力強さを与える一方、白漆喰が軽やかさと清廉さを際立たせ、全体として独特の美を形作っています。この姿こそ、多くの旅行者を惹きつけてやまない理由のひとつです。

さらに、現存天守の中でも五重六階という壮大な構造と相まって、空へとそびえるように見える姿は圧巻。外観の美を存分に味わうために、城の外周を歩きながら眺めるのもおすすめです。

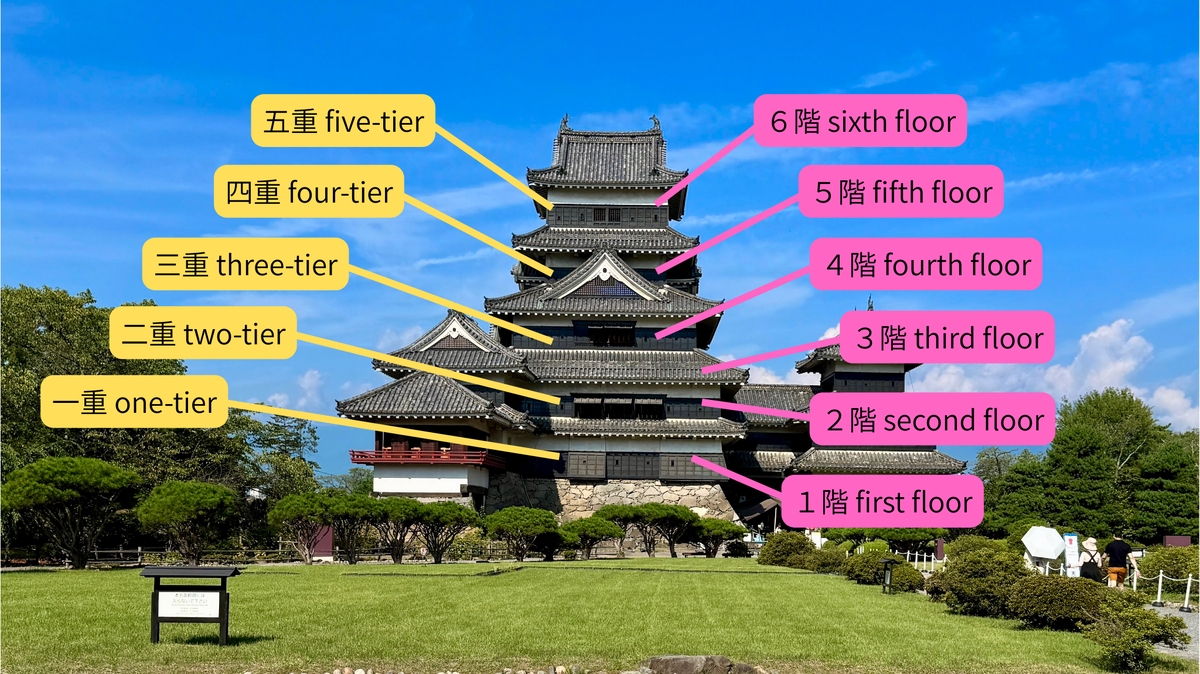

松本城天守を見上げると、外観はどう見ても五階建てにしか見えません。ところが実際は六階まであります。この「五重六階」という構造こそが松本城の大きな特徴です。見た目と実際の階数が異なる造りは、訪れる人を驚かせるポイントのひとつです。

さらに松本城は、大天守と小天守、そしてそれらをつなぐ渡櫓や後に増築された櫓群からなる「連結複合式天守」。単独でそびえる天守とは異なり、複数の建物を巧みに組み合わせることで防御性と利便性を高めています。

外からは五階建てにしか見えないのに、内部には六階まで備わる驚きの構造。そして複数の櫓を組み合わせた複合天守という巧みな設計は、松本城ならではの大きな見どころの一つです。

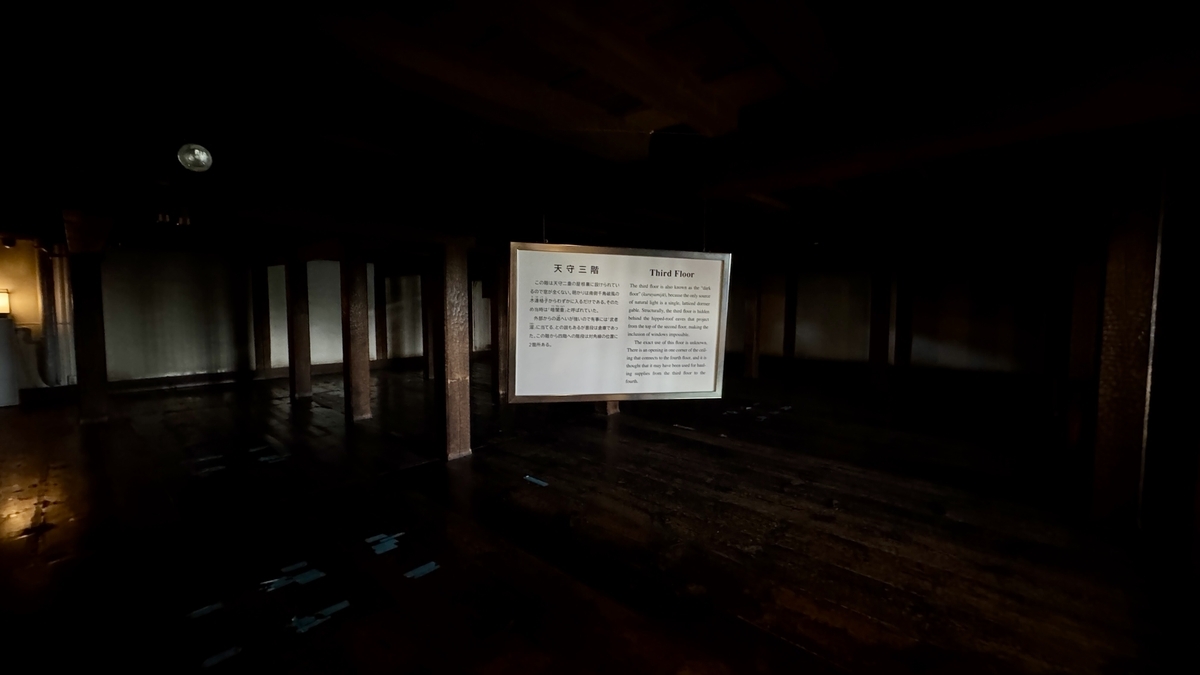

松本城天守には、外観からは見えない特別な階層が存在します。それが三階に設けられた「暗闇重(くらやみしげ)」です。外から見上げると五階建てにしか見えないのに、内部には六階まである理由が、この隠れた階にあります。

暗闇重は窓がほとんどなく、昼間でも薄暗い空間です。そのため戦の際には兵を潜ませたり、武具や兵糧を蓄えたりする実用的な役割を担っていたと考えられています。観光で実際に足を踏み入れると、光が乏しい独特の雰囲気が、戦国時代の緊張感を今に伝えています。

外からの見た目は、上層に行くほど小さくまとまる層塔型(そうとうがた:外観が整然と重なり、均整の取れた形を持つ天守)に似ています。しかし実際の構造は、上層に小型の望楼を載せる望楼型(ぼうろうがた:上部に張り出した望楼を持つ古い形式の天守)に分類されます。この望楼型の特徴である外から見えない階層こそが暗闇重であり、松本城の建築的な特異性を象徴するポイントのひとつです。

松本城を語るうえで欠かせないのが、天守内部に設けられた急階段です。一階から六階にかけて7箇所の階段があり、いずれも勾配が 55 ~ 61 度と非常に急なつくりになっています。

特に四階から五階へ登る階段は、蹴上げが約40cmもあり、松本城の中でも最も険しい難所。見学者の多くが慎重に一歩ずつ登る姿は、この城ならではの光景といえるでしょう。

急階段は、敵が容易に攻め上がれないようにする戦国時代の防御の工夫でもあり、同時に現代の見学体験を特別なものにしています。天守を歩くときは、この階段を登り切った達成感も大きな魅力のひとつです。

松本城天守には、戦国時代に築かれた城ならではの防御の工夫が数多く残されています。壁や窓には、敵を迎え撃つための「矢狭間」や「鉄砲狭間」が 110 か所も設けられ、外から攻め寄せる兵に矢や銃弾を浴びせかけることができました。

また、天守の上層部には「石落とし」と呼ばれる構造もあり、真下に近づいた敵に石や熱湯を落とす仕掛けが備わっています。外観の美しさとは裏腹に、内部には戦場を意識した仕組みが随所に見られるのです。

さらに、通路の幅を極端に狭めた「武者走り」など、侵入者の動きを制限する構造も確認できます。これらは築城当時から実戦を想定して設計された本物の防御施設。松本城が「戦国の要塞」であったことを今に伝える貴重な痕跡です。

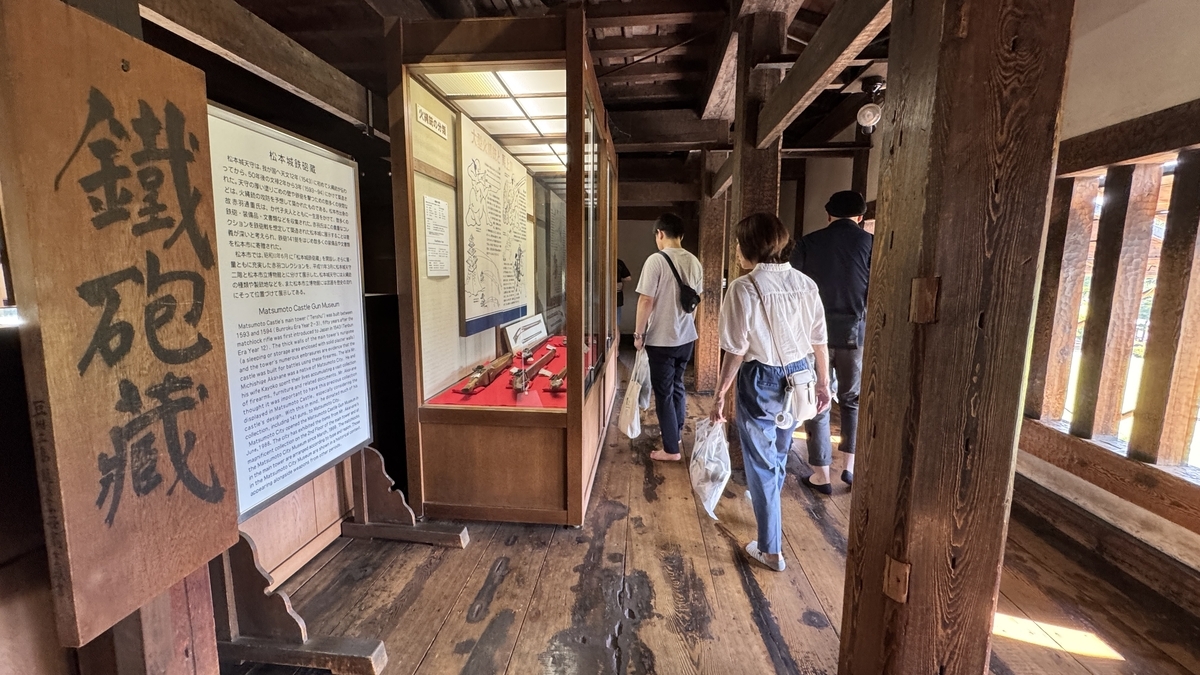

松本城天守の二階には「鉄砲蔵」と呼ばれる展示エリアがあり、数多くの火縄銃や武具が並んでいます。ここでは、口径や長さの異なる火縄銃をはじめ、重さ16kgに及ぶ大筒や護身用の脇差鉄砲など、用途や構造の違いを実物で見ることができます。

また、火縄銃の使用や仕組みの展示、長篠の戦いの大きな絵図の展示など、当時を知る豊富な展示と共に松本城の歴史を体感することができます。

実際に使われていたと考えられる火縄銃や武具を間近に見られる機会は、松本城を訪れる大きな魅力のひとつになっています。

松本城天守の最上階である六階からは、四方に開かれた窓越しに松本の城下町や遠くの山々を一望することができます。晴れた日には北アルプスの雄大な姿がくっきりと見え、城と自然が織りなす壮大な景観に心を奪われます。

他の城の天守に見られるような、外に張り出した廻縁(回廊)は松本城にはなく、窓から眺めるだけの造りとなっているのも特徴のひとつ。実用性を重んじたこの設計は、現存天守ならではの素朴で堅実な姿を今に伝えています。

最上階から望む眺望は、松本城を訪れたら必ず体験しておきたい大きな見どころです。

松本城の天守は、大天守と小天守、そして渡櫓で結ばれた櫓群から成る「複合連結式天守」です。単独でそびえる天守とは異なり、複数の建物を巧みに連結させることで、防御性と利便性を高めている点が大きな特徴です。

その中でも注目したいのが、江戸時代に増築された「月見櫓」と「辰巳附櫓」。戦国期に築かれた実戦的な天守と比べると、これらの櫓には石落としなどの防御機能は設けられていません。泰平の世を迎えた江戸時代の建築であることを示し、戦いのためではなく、格式や文化的な用途が重視された造りとなっています。

月見櫓では、その名の通り月を眺めながら宴を楽しむ空間が設けられ、朱塗りの回縁や船底型の天井など優雅な意匠が目を引きます。

一方、辰巳附櫓には寺院建築でよく見られる花頭窓が取り入れられ、江戸期らしい美観を意識した造りが感じられます。

戦国の世に築かれた堅牢な天守と、泰平の世に増築された優雅な櫓。この対比こそが、松本城が歩んだ時代の変化を物語る大きな見どころです。

松本城の始まりは、戦国時代(1504年)に築かれた「深志城(ふかしじょう)」といわれています。武田氏や小笠原氏がこの地を争った時代、山城ではなく平地に拠点を置く必要から誕生しました。のちに豊臣秀吉の家臣・石川数正がこの地を治めると、大規模な城郭整備とともに天守の建築が進められました。現在残る天守は、このときに築かれたものです。

江戸時代には、三代将軍・徳川家光を迎える準備として月見櫓や辰巳附櫓が増築されました。結局、家光の来訪は実現しませんでしたが、このとき造られた優美な櫓は今も残り、泰平の世を象徴する建築として訪れる人々を魅了しています。

明治維新になると、廃藩置県によって松本藩は廃止され、城は荒廃の危機にさらされます。一時は取り壊しや売却も検討されましたが、地元有志が保存のために立ち上がり、資金を募って守り抜きました。その熱意があったからこそ、天守は今日まで姿を残しています。

戦国の要塞として誕生し、江戸の平和を映す舞台となり、そして市民の手で守られた松本城。激動の歴史を経て現代に残る姿こそ、この城が「国宝」として特別な存在である理由です。

| 島立右近貞永が深志城を築くと伝えられる | |

| 武田晴信が深志城を占領 | |

| 織田の侵攻で武田氏退去・小笠原貞慶が入場、城名を松本城に改称 | |

| 石川数正が入封し城郭整備開始 | |

| 石川康長が天守築造に着手 | |

| 松平直政が城主に就任、月見櫓・辰巳附櫓など増築 | |

| 廃藩置県により松本藩が解体され、城郭施設の一部が破却される | |

| 天守の保存を目的とした「天守閣保存会」が設立され修理運動が始まる | |

| 天守ほか四棟が国宝に指定される | |

| 大規模解体修理を終えて落成祭を挙行 | |

| 太鼓門枡形復元など史跡整備事業が完了 |

松本城天守を含めた有料エリアへの入場には、観覧料を支払います。チケットには、電子チケットと紙チケットがあります。

| チケット種別 | 一般 | 小・中学生 | 未就学児 |

|---|---|---|---|

| 電子チケット | ¥1,200 | ¥400 | 無料 |

| 紙チケット | ¥1,300 | ¥400 | 無料 |

電子チケットは、web事前予約のことです。入場日時を指定し、事前に支払いを済ませておくことで、当日の受付がスムーズになります。

紙チケットは、当日券のことで、有料区間の入口窓口で購入します。

松本城天守は国内外から多くの観光客が訪れる人気スポット。そのため休日や観光シーズンには、入場まで 1 時間以上待つことも珍しくありません。スムーズに見学するためには、事前にwebで電子チケットを購入しておくのがおすすめです。

松本城は、日本にある城の中でも、あらゆるメディアの人気ランキングで常に上位に名を連ねる存在です。外観の美しさに加え、内部に足を踏み入れると急な階段や暗闇の階、数多くの火縄銃の展示、最上階からの眺望と、見どころが次々に待ち受けています。

さらに月見櫓や辰巳附櫓といった江戸時代の増築部分では、泰平の世を象徴する優雅な造りを体感でき、松本城が歩んできた時代の移り変わりを実感できます。

500年の時を超えて今も残る松本城天守。実際に内部を歩くことで、戦国時代から残る防御の仕組みや江戸時代の文化的な趣に触れるという、松本城ならではの体験が待っています。

長野・松本を訪れるなら、ぜひその圧倒的な存在感を肌で感じてみてください。