- 函館の人気スポット「五稜郭」の歴史と見どころを徹底解説!時空を超えて語りかける魅力とは?

- 函館の象徴「五稜郭」の歴史や魅力を詳しく紹介。幕末の箱館戦争の舞台となった五稜郭の見どころに迫ります。

最終更新日:

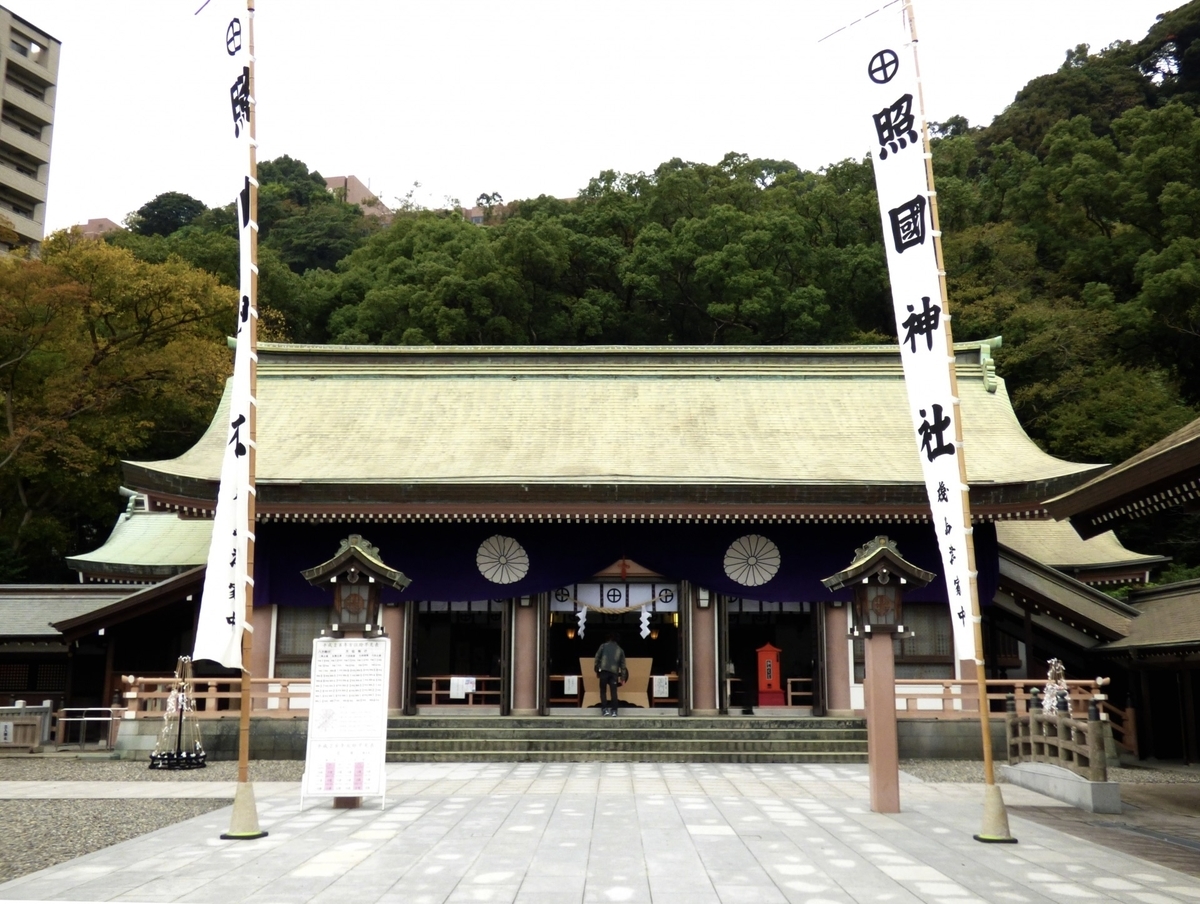

鹿児島市の中心部、城山展望台や西郷隆盛像のすぐそばに佇む照國神社。

藩主・島津斉彬を祀るこの神社は、日本の近代化を導いた名君ゆかりの地であり、国旗「日の丸」誕生の物語が今も息づく場所です。

境内には、大鳥居をはじめ、日の丸制定の由来碑や戊辰戦争の顕彰碑など、歴史を感じる見どころが点在しています。

本記事では、照國神社の魅力と、そこに残る明治維新の足跡を紹介します。

照國神社(てるくにじんじゃ)は、鹿児島市の中心部にある神社で、薩摩藩第11代藩主・島津斉彬を祀っています。日本の近代化を導いた名君ゆかりの地として知られ、国旗「日の丸」制定にも関わりの深い場所です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主祭神 | 照國大明神(島津斉彬公) |

| 受付時間 | 9:00 〜 16:30 |

| 定休日 | 年中無休 |

| 所在地 | 〒892-0841 鹿児島県鹿児島市照國町19−35 |

| 公式サイト | https://terukunijinja.jp/ |

照國神社の境内には、大鳥居や拝殿をはじめ、島津斉彬公像や戊辰之役戦士顕彰碑など、歴史的な見どころが点在しています。藩主・島津斉彬の功績や、明治維新に関わる史跡を一度に見ることができるのが特徴です。

照國神社の入口に立つ大鳥居は、まず訪れた人の目を奪います。

高さ約20mの石造りの鳥居は、遠くからでもはっきりと見えるほど。市街地の中心にありながら、その存在感は圧倒的です。

鹿児島市内でも最大級の規模を誇る鳥居で、照國神社の象徴として親しまれています。

照國神社の境内です。入口付近には休憩所「浩然亭」があります。

手水舎は、竹筒から流れる水の流れに風情を感じます。手水舎は、参拝前に手や口を清める場として利用されます。

また、境内にはタッチパネル式の案内ディスプレイが設置されており、神社の歴史や境内の見どころを確認できます。

さらに奥へ進むと神門があり、拝殿へと続く参道が整備されています。

拝殿は白い玉砂利に囲まれた木造建築で、整然とした造りが特徴です。

境内の中央には、一際目を引く大きな木があります。

まるで羽を広げた鳥のように刈り込まれたその木は「斎鶴(さいかく)」と呼ばれ、照國神社を象徴する存在です。

近づいて見ると、枝の形まで丁寧に整えられており、まさに一羽の鶴が空へ飛び立とうとする姿のよう。

斎鶴はその独特な形から、訪れる人々が思わずカメラを向けたくなるフォトスポットとしても人気があります。

傍らには「献木の碑」があり、この木が地域の人々の感謝の気持ちによって奉納されたことが記されています。

碑によると、かつて中塚製薬の社長が照國神社への感謝の思いを込めてこの木を献木し、木の名前は一般公募によって「斎鶴」と名付けられたそうです。

献木された木は、島津斉彬公の時代に植えられたものを譲り受けたと伝えられており、歴史の深さを感じさせます。

長年にわたり大切に守られてきたこの木には、地域の人々の信仰と想いが息づいており、照國神社の穏やかな時間を象徴しているようでした。

大鳥居をくぐってすぐの場所に立つのが「日露戦後凱旋記念燈」です。

この記念灯は、1904年から1905年にかけて行われた日露戦争の終結を記念し、凱旋した兵士たちを讃えるために建てられたものです。

戦勝の喜びとともに、平和への願いも込められており、静かに当時の時代背景を伝えています。

灯籠の重厚な石造りや、台座に刻まれた文字をじっと見つめると、100年以上前にこの地を照らした人々の想いが感じられます。

現在も境内の一角で静かに佇み、訪れる人々に歴史を伝え続けています。

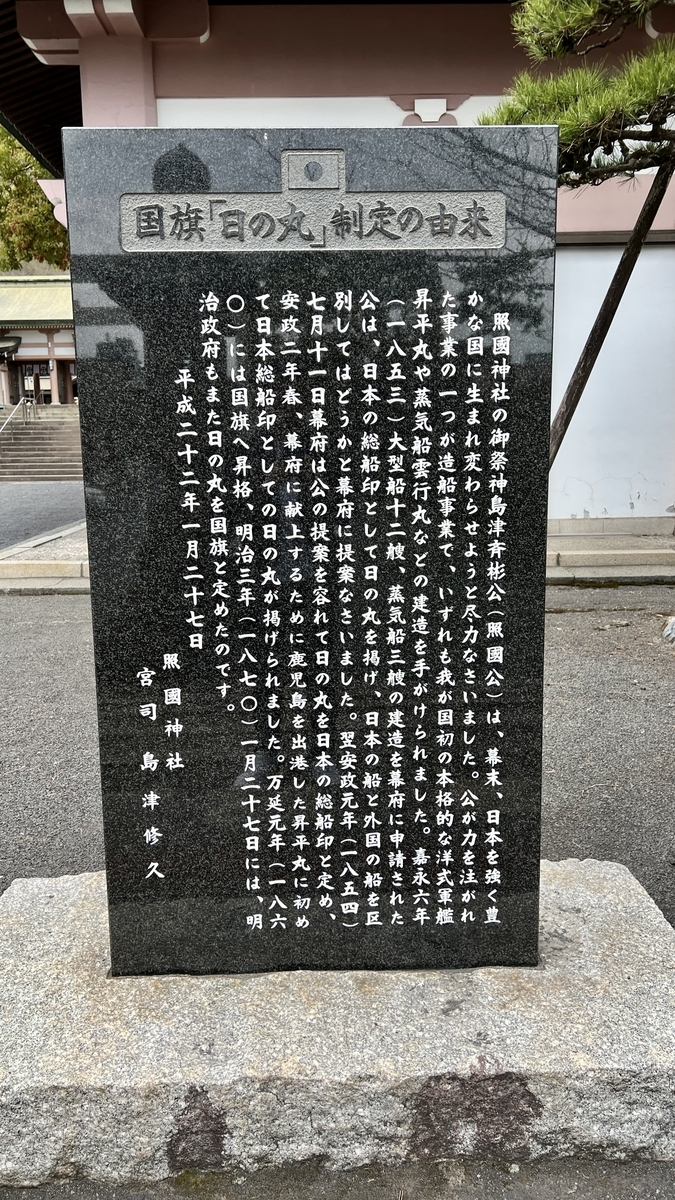

境内の一角には、国旗「日の丸」の制定に深く関わる由来碑が静かに佇んでいます。

照國神社の御祭神である島津斉彬公は、幕末の動乱期に日本の近代化を推し進めた藩主であり、国旗「日の丸」を日本の総船印として幕府に提案した人物でもあります。

1853年、斉彬公は日本の船を外国船と区別するため、日の丸を掲げることを幕府に進言。翌年、幕府がこの提案を正式に採用し、以後「日の丸」は日本を象徴する旗となりました。

この由来碑には、その歴史的経緯が刻まれており、現代の私たちが何気なく目にする国旗の背景に、薩摩の名君の想いがあったことを教えてくれます。

静かな境内の中でこの碑の前に立つと、国の歩みを支えた人々の志と誇りを感じられる場所です。

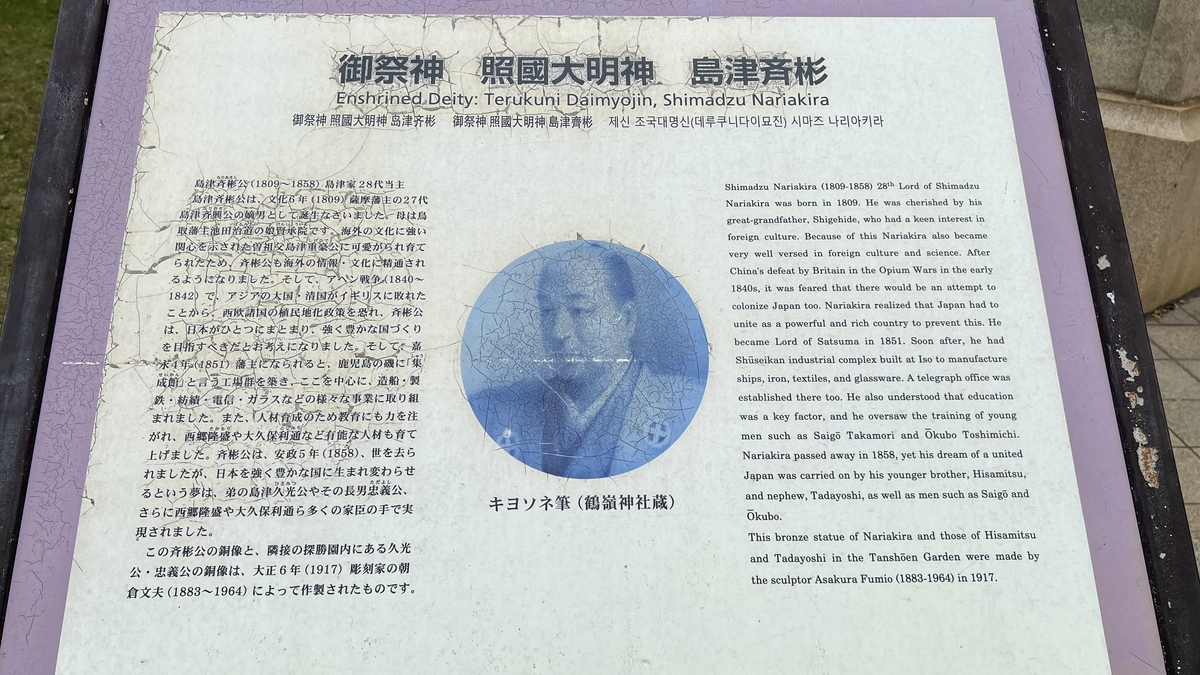

境内を進むと、堂々とした佇まいの島津斉彬公像が姿を現します。

薩摩藩第11代藩主である島津斉彬公は、日本の近代化を早くから推し進めた名君として知られています。西洋の技術を積極的に学び、造船や製鉄、教育などの分野で多くの改革を実現しました。

その進取の精神は、薩摩から明治維新を支えた人材である西郷隆盛や大久保利通らを育てる土壌となりました。

像の隣には案内板が設けられており、斉彬公がいかに先見性を持ち、国を導いた人物であったかが詳しく記されています。

彼は幕末期、海外列強の脅威を前に「日本は一つにまとまり、強く豊かな国をつくるべきだ」と説きました。その理念のもとに造られた「集成館事業」は、のちの日本の近代産業の礎となったと言われています。

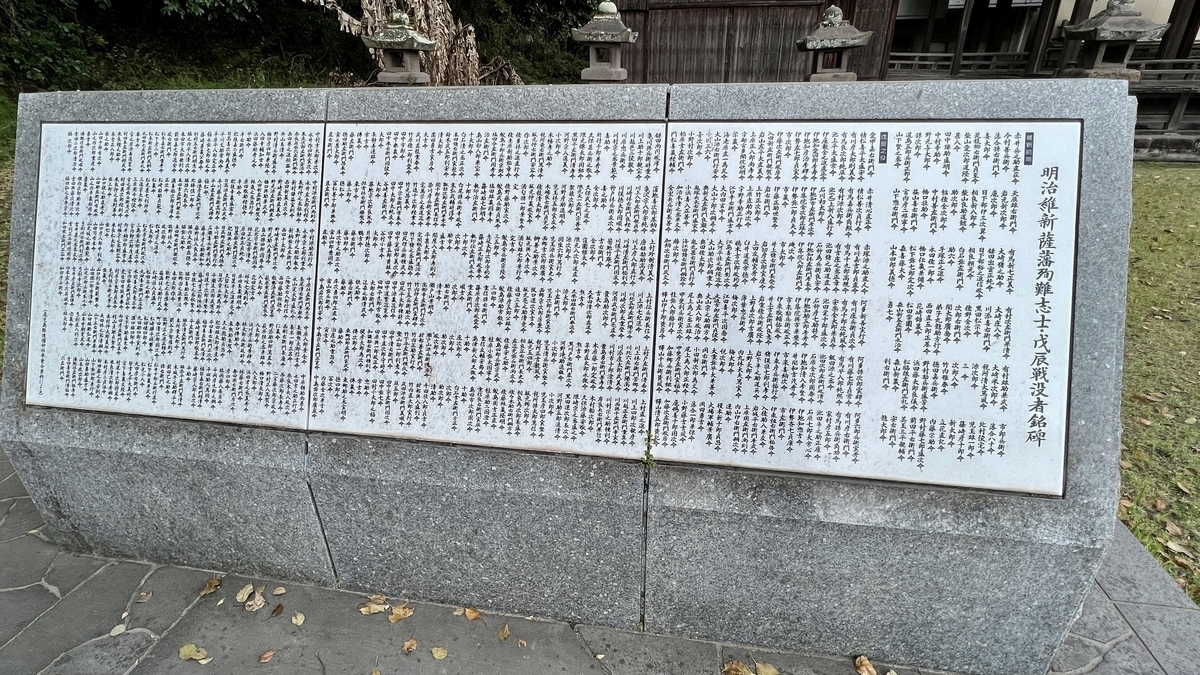

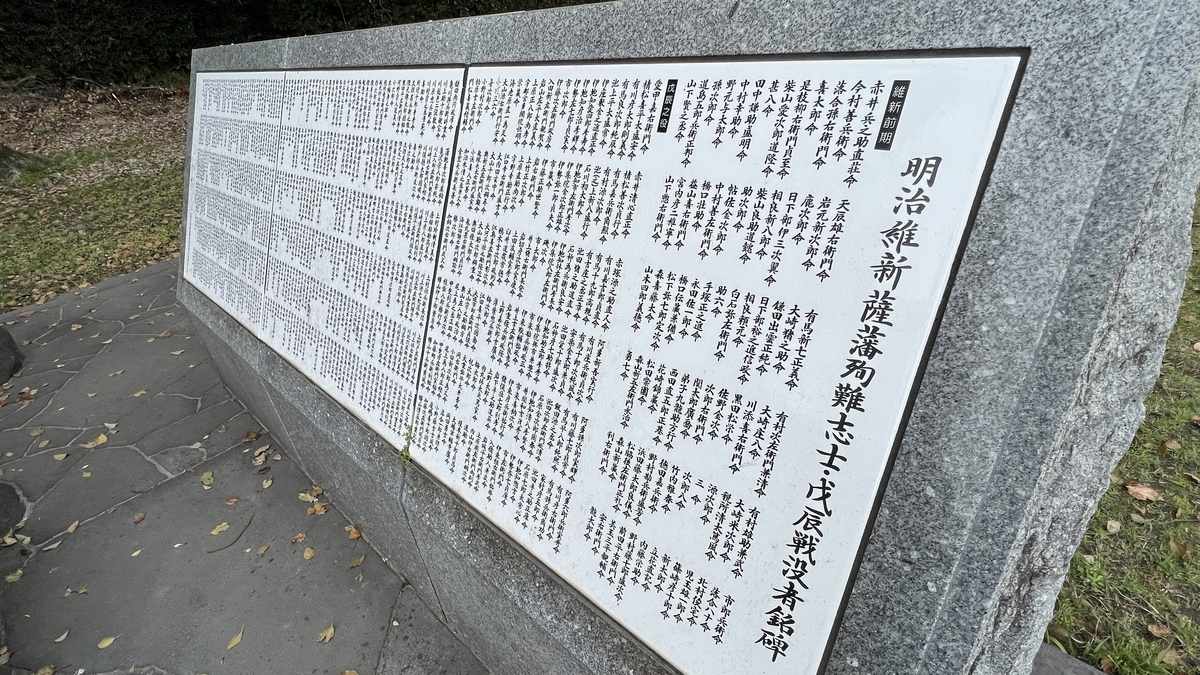

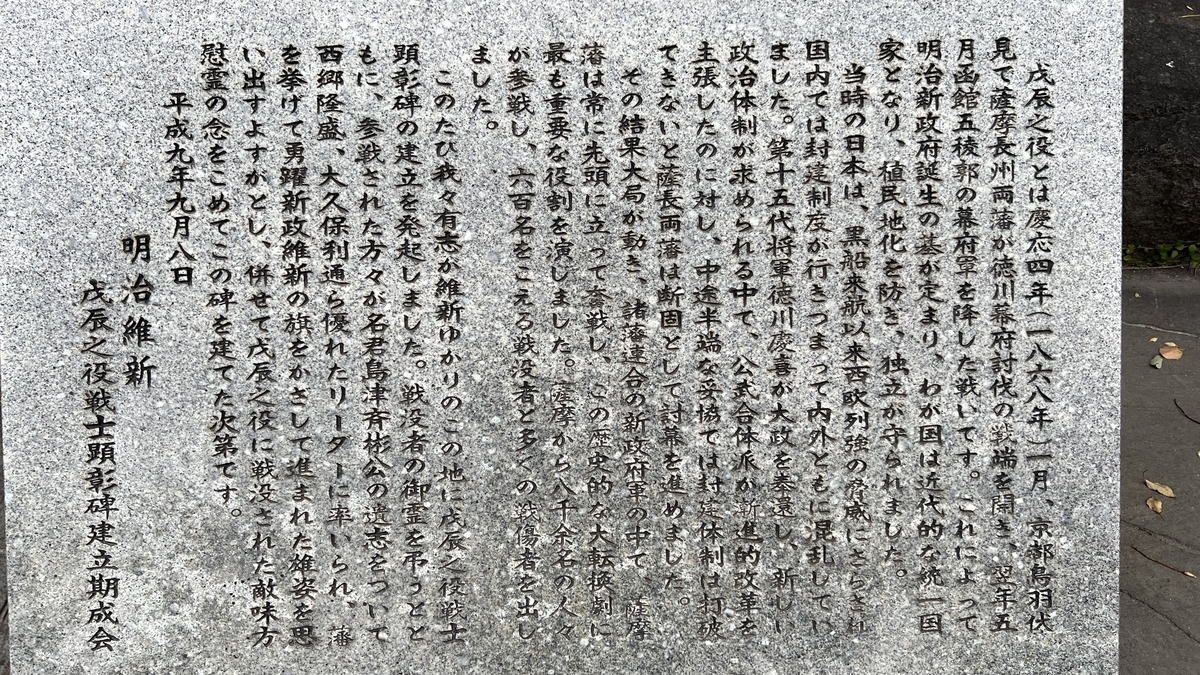

島津斉彬公像の隣には、戊辰戦争で戦った薩摩藩士たちを称える石碑「戊辰之役戦士顕彰碑」が立っています。

この碑は、明治維新の転換点となった戊辰戦争で戦い、命を落とした志士たちを顕彰するために建てられたものです。隣には「明治維新薩藩殉難志士・戊辰戦没者銘碑」もあり、当時の薩摩藩士の名が刻まれています。

戊辰戦争(1868〜1869年)は、幕府軍と新政府軍が日本の将来を懸けて戦った内戦であり、明治維新の実現に大きな影響を与えました。薩摩藩をはじめとする新政府軍の勝利によって、封建制度が廃止され、日本は近代国家への歩みを進めます。

顕彰碑のそばには、建立の経緯を説明する案内板も設置されています。

照國神社は、藩主・島津斉彬を祀る鹿児島を代表する神社であり、日本の近代化や国旗「日の丸」制定に深く関わる歴史的な場所です。

城山展望台や鹿児島城跡、西郷隆盛像からも徒歩圏内にあり、観光ルートにも取り入れやすい位置にあります。

特に、城山展望台から城山を下るとすぐに照國神社があり、展望台や西郷隆盛像、鹿児島城跡とあわせて巡るコースも人気です。

島津斉彬公像、戊辰之役戦士顕彰碑など、明治維新にゆかりのある史跡が多く残されている照國神社。

鹿児島市内で歴史と文化を体感できるスポットとして、ぜひ訪れてみてください。

戊辰戦争に関連する記事: