戦火をくぐり抜けた薩摩の名城「鹿児島城」の見どころを徹底紹介

鹿児島市街地に、かつて薩摩藩の歩みを見つめ続けた「鹿児島城」があります。

関ヶ原の戦い後に築かれ、明治維新を経て西南戦争の舞台にもなったこの城は、400年の歴史を経た今も薩摩の歴史を伝える象徴として多くの人が訪れています。

本記事では、西南戦争の痕跡や、薩摩藩の精神を反映した独自の城づくりなど、鹿児島城が歩んできた歴史と見どころをわかりやすく紹介します。

鹿児島城跡

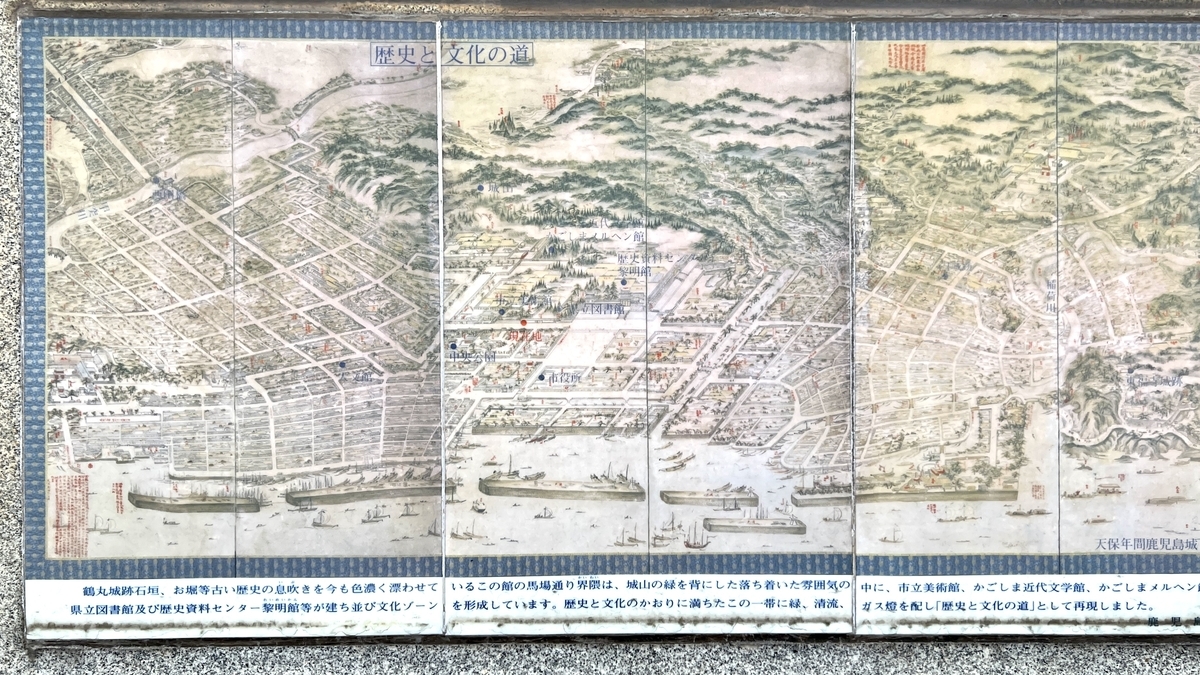

鹿児島城跡は、鹿児島市の中心部にある島津家の居城跡です。鶴丸城とも呼ばれ、江戸時代から薩摩藩の政治と文化の拠点として栄えました。現在は復元された御楼門や石垣、西南戦争の史跡が残り、黎明館などを通して薩摩の歴史を体感できる名所として人気を集めています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | 鹿児島城跡(鶴丸城) |

| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市城山町7-2 |

| 営業時間 | 散策自由(黎明館 9:00 〜 18:00、月曜休館) |

| 入場料 | 無料(黎明館は有料) |

| アクセス | JR鹿児島中央駅から市電「市役所前駅」下車、徒歩約5分 |

| 駐車場 | 黎明館に無料駐車場あり |

| 公式サイト | 鹿児島(鶴丸)城跡 - 鹿児島県公式サイト |

御楼門|140年ぶりに蘇った鶴丸城の正門

鹿児島城跡の正面にそびえる御楼門(ごろうもん)は、かつて藩主が登城する際に通った本丸御殿の正門です。1873年の火災で焼失しましたが、2020年に伝統的木造建築として約140年ぶりに復元されました。

屋根には日本最大級の青銅製の鯱が設置されている他、高さ・幅ともに約20mあり、日本最大の城門です。

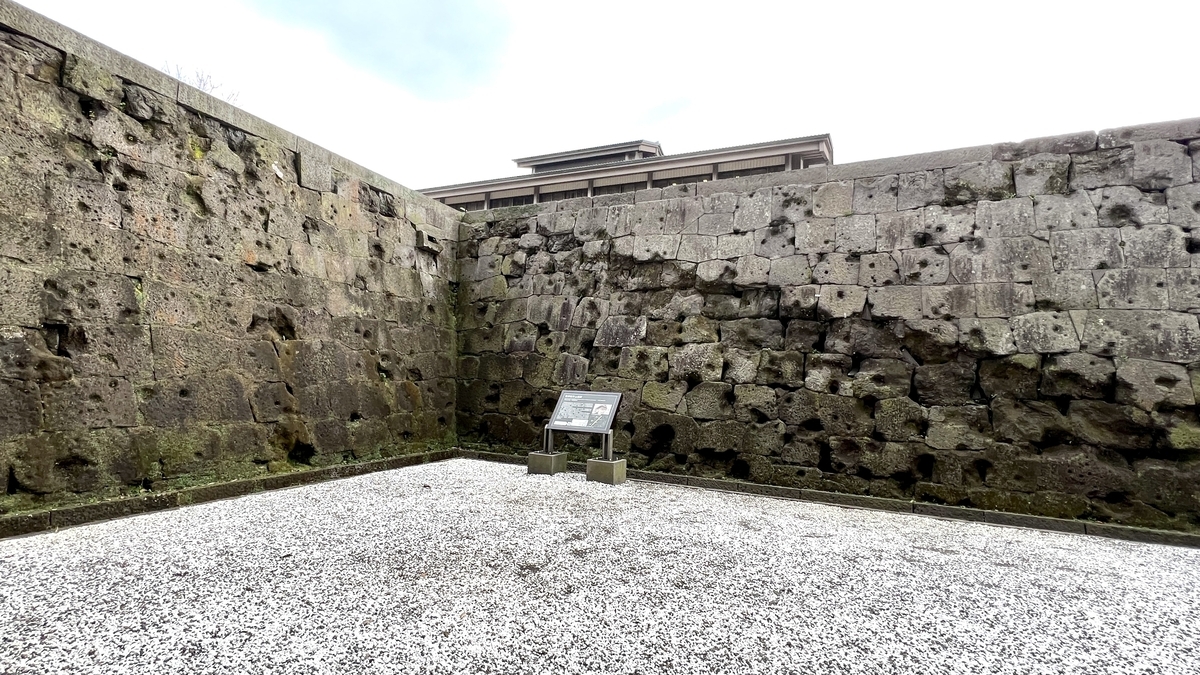

西南戦争の痕跡|弾痕が語る明治維新の終焉

鹿児島城跡の石垣には、1877年の西南戦争での激しい攻防戦を物語る弾痕が今も残っています。

西郷隆盛を中心とした薩軍と新政府軍との戦いの最終局面が、この城山周辺で繰り広げられました。御楼門を抜けてすぐの石垣には銃弾や砲撃の跡が点在し、当時の緊迫した情景を静かに伝えています。

近代日本の夜明けとともに終焉を迎えたこの戦いの記憶は、訪れる人々に歴史の重みを感じさせる貴重な史跡です。

石垣と堀|往時の姿を残す鶴丸城の防御構造

鹿児島城跡には、江戸時代に築かれた石垣と堀が今も良好な状態で残っています。鹿児島城の石垣の多くは、石材を方形に加工整形して積む「切込み接ぎ」という方法で積まれています。石材の表面をよく観察すると、石ノミで丁寧に整形した跡を見ることができます。

また、鬼が出入りする(=災いが入る)北東の方位は「鬼門」とされ、それを防ぐために石垣の一部には「隅欠(すみおとし)」と呼ばれる角を削った形状が見られます。

堀には春から初夏にかけて一面に蓮の花が咲き、歴史の重厚さに彩りを添えます。往時の姿をとどめる静かな空間として、四季折々の風景が訪れる人々を魅了しています。

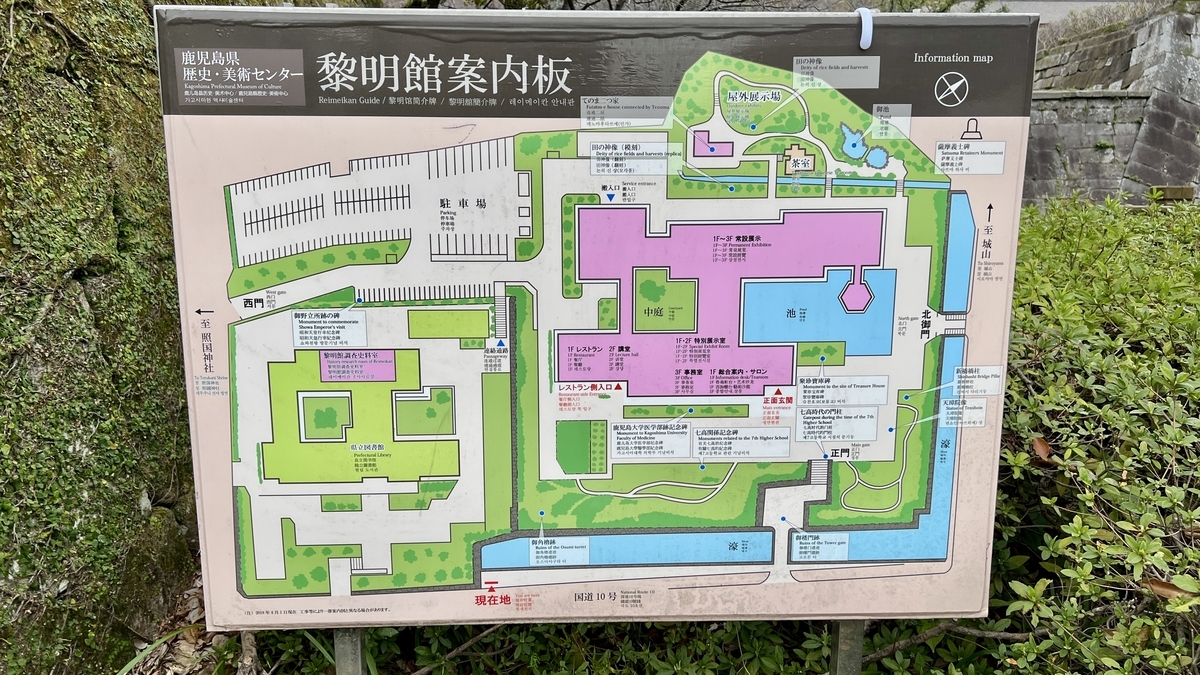

黎明館|薩摩の歴史と文化を学ぶミュージアム

鹿児島城本丸跡に建つ黎明館(れいめいかん)は、鹿児島県の歴史と文化を体系的に学べる総合博物館です。館内では、旧石器時代から近現代までの資料や、島津家ゆかりの工芸品・武具・書画などを展示。薩摩藩の政治や産業、そして明治維新へとつながる歩みを紹介しています。特別展や企画展も定期的に開催され、訪れるたびに新しい発見があります。

併設のカフェやレストランでは、城跡を眺めながらゆったりと休憩でき、観覧後のひとときにも最適です。両者とも内装含めすべてのデザイン性が高く、居心地がとても良いため、特におすすめです。

レストラン:城山シーズニング

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 営業時間 | 9:00 〜 18:00(最終入館 17:30) |

| 休館日 | 月曜日(祝日の場合は翌日) 毎月25日(土日の場合は開館) 12月31日 〜 1月2日 |

| 入場料 | 一般 430円 高校生・大学生 270円 小学生・中学生 160円 小学生未満 無料 |

| 公式サイト | https://www.pref.kagoshima.jp/reimeikan/ |

桶の間二つ家と御池|薩摩の民家建築と庭園の名残

黎明館の裏手には、薩摩の暮らしや美意識を伝える「桶の間二つ家(てのまふたつえ)」と「御池(おいけ)」が静かに佇んでいます。

桶の間二つ家は、天保年間(1830〜1840年)に建てられた旧海老ヶ迫家(えびがさこけ)住宅を移築したもので、南北棟と東西棟が「桶の間」と呼ばれる土間でつながる独特の構造をしています。川内川(せんだいがわ)流域に多く見られる典型的な薩摩の民家形式で、当時の生活様式を今に伝えています。

そのそばの御池は、第18代藩主・島津家久によって築かれた庭園を昭和期に復元したものです。滝石や「大悲水」と刻まれた石を伝って水が流れ、深い沢を意味する「九皐橋(きゅうこうばし)」がかけられています。穏やかな水面と石組みが調和する空間は、城跡散策の締めくくりにふさわしい静けさに包まれています。

黎明館の裏手にひっそりと佇むこれらの史跡は、現地では大々的に案内されていないため見逃されがちですが、当時を伝える貴重な文化遺構としてぜひ立ち寄りたいスポットです。

御楼門と石垣のライトアップ|光に浮かぶ鶴丸城の幻想的な夜

夜の鹿児島城跡では、御楼門と石垣が日没から22:00までライトアップされ、夜の城跡を幻想的に照らし出します。

ライトアップ中の1時間には約10分間、色の変化やフラッシュを用いた演出も行われ、季節やイベントに応じたカラー照明が楽しめます。

鹿児島城跡(御楼門,石垣)のライトアップについて - 鹿児島県公式サイト鹿児島城の歴史|薩摩の歩みを見つめてきた城

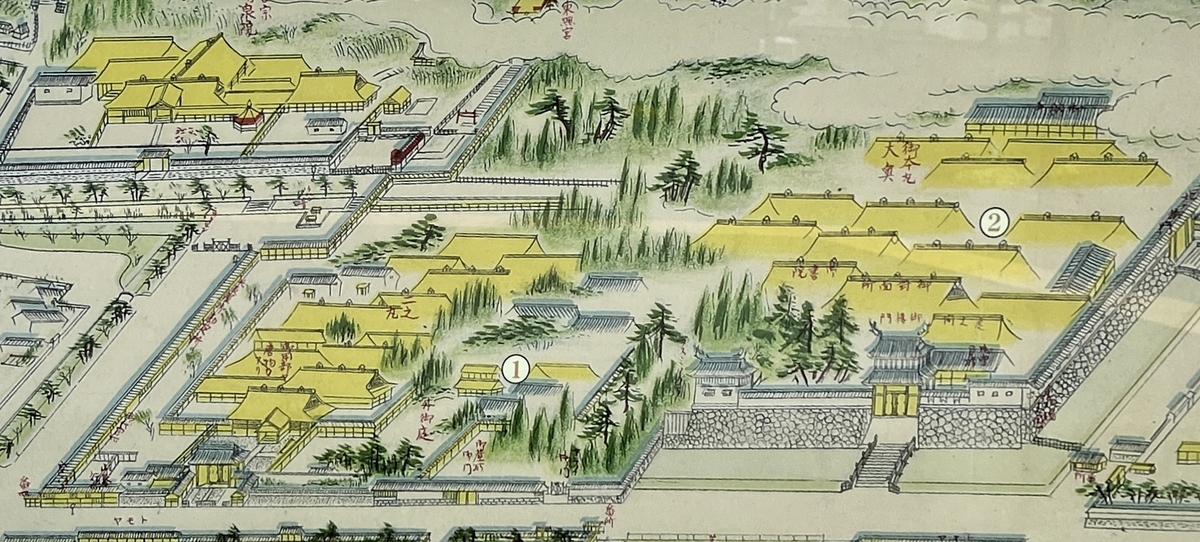

鹿児島城は、1601年に島津家第18代当主・島津家久(忠恒)が築いた薩摩藩の本城です。関ヶ原の戦いで西軍に属して敗れたのち、藩領防衛を意識して城山を背にした構えを採用しました。以後、約270年にわたり薩摩藩の政治・軍事の中心として機能し、藩校「造士館」や「演武館」など教育・文化の拠点もこの地に整えられていきます。

幕末になると島津斉彬や島津久光のもとで改革が進み、西郷隆盛・大久保利通らが活躍して近代国家への歩みを後押ししました。明治6年(1873年)の火災で本丸と御楼門が焼失し、明治10年(1877年)の西南戦争では二之丸一帯が戦火に巻き込まれます。明治以降は学校や県の施設として利用され、1983年には本丸跡に黎明館が開館、2020年には御楼門が木造で復元されました。

| 島津家久(忠恒)が築城を開始。城山を背にした平山城として整備を進める。 | |

| 本丸御殿や大手口が整い、藩の政庁としての体制がほぼ完成する。 | |

| 造士館・演武館などを整備し、政治・教育・文化の中心として発展。 | |

| 明治維新で薩摩出身者が中央で活躍し、城下は近代化の拠点となる。 | |

| 廃藩置県により薩摩藩が廃止され、城内には鎮西鎮台第二分営など軍の施設が置かれる。 | |

| 火災により本丸御殿と御楼門が焼失。 | |

| 西南戦争で二之丸などが戦火に遭う。 | |

| 「鹿児島城跡」として国の史跡に指定。 | |

| 本丸跡に鹿児島県歴史資料センター「黎明館」が開館。 | |

| 御楼門が木造で復元され、日本最大級の城門としてよみがえる。 | |

| 城山などを含む範囲拡大が行われ、「鹿児島城跡」として国史跡名称が整理される。 |

天守閣を持たない屋形づくり|薩摩が貫いた「人こそ城」の信念

鹿児島城には、築城当初から天守閣が存在しません。これが鹿児島城の最大の特徴であり、本丸や二之丸、下屋敷が横に連なる「屋形づくり」と呼ばれる構造になっていました。

この独特の築城様式は、「城をもって守りと成さず、人をもって城と成す」という薩摩藩の理念を体現したもの。堅固な石垣や高層の天守ではなく、藩士一人ひとりの忠義と結束こそが国を守る力であると考えられていました。

そのため、城の防衛は藩全域に設けられた「外城(とじょう)」と呼ばれる郷土防衛組織によって支えられていました。これにより、城下だけでなく領内全体が一体となって薩摩の国を守る体制が築かれていました。

城下町には武家屋敷が立ち並び、その外側に上町・下町・西田町が形成され5,000人を超える町人が暮らしていたものの、人口の大半は武士で占められ、藩の軍事都市としての性格が色濃く表れていました。

鹿児島城の御城印と日本100名城スタンプ

鹿児島城の御城印と、日本100名城スタンプは、いずれも鹿児島市内で入手できます。

鹿児島城の御城印は、「鹿児島まち歩き観光ステーション」で購入可能です。価格は300円で、現地のほか公式オンラインストアでも取り扱いがあります。

また、日本100名城スタンプは「鹿児島まち歩き観光ステーション」と「黎明館」の2か所に設置されています。いずれも無料で押印できます。

鹿児島城への行き方|市電・バス・車でのアクセス

鹿児島城跡は、鹿児島市の中心部・城山町に位置し、市電(路面電車)やバスでアクセスしやすい場所にあります。最寄りの市電停留所は「市役所前」で、下車後徒歩約5分ほどで御楼門前に到着します。

JR「鹿児島中央駅」からアクセスする場合は、桜島口(東口)を出て、市電「鹿児島中央駅前」駅から2系統(鹿児島駅前行き)に乗車し、「市役所前」で下車するのが便利です。所要時間は約15分です。

バスを利用する場合は、「県民交流センター前」バス停が最寄りで、下車してすぐ目の前が御楼門です。その他、「市役所前」や「金生町」バス停からも徒歩圏内(約5〜10分)でアクセスできます。

鹿児島城跡は市街地にあるため、市電・バス・タクシーなどアクセス方法は多いですが、おすすめは市電です。バスは複数の系統が運行しているため慣れていないと迷いやすいですが、市電なら2系統の路面電車に乗れば良いだけなのでわかりやすいです。

車の場合は、黎明館の無料駐車場(普通車125台)が利用可能です。

戦火を越えて今に息づく薩摩の誇り

鹿児島城跡は、御楼門や石垣、西南戦争の痕跡、黎明館など、薩摩の歴史を多面的に伝える貴重な史跡です。

石垣の銃痕は西南戦争のときのものですが、一部、第二次世界大戦での銃痕があることもわかっています。こうした幾度もの変遷と試練を経ても、城は消えることなくその精神を残しました。

復元された御楼門は、そうした歴史を静かに見守りながら、今も薩摩の誇りを未来へと語り継いでいます。

鹿児島の中心で400年。今も生き続けるこの城跡に、ぜひ足を運んでみてください。