- 鹿児島城跡(鶴丸城)観光ガイド|御城印・アクセス方法から御楼門・黎明館・西南戦争の史跡まで見どころ徹底紹介

- 鹿児島城跡(鶴丸城)は、薩摩藩主・島津家の居城として栄えた名城跡。復元された御楼門や黎明館、西南戦争の弾痕が残る石垣のほか、御城印・日本100名城スタンプの入手場所も紹介します。

最終更新日:

鹿児島城跡(鶴丸城)は、鹿児島市の中心部・城山の麓に広がる城跡で、薩摩藩主・島津家の居城として築かれました。西南戦争の激戦地としても知られ、石垣には無数の弾痕が残されています。

本記事では、実際に鹿児島城跡を訪れた際の様子をレポートします。復元された御楼門や黎明館、庭園の遺構など、現地で見られる歴史の痕跡を写真とともに紹介していきます。

なお、鹿児島城の歴史や見どころを詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

鹿児島城の見どころについて詳しく見る

鹿児島城跡を象徴するのが、正面にそびえる「御楼門(ごろうもん)」です。

高さ・幅ともに約20メートル、堂々とした木造の門は、かつて城の正面を守った威厳そのままに再現されています。

この御楼門は、明治6年(1873年)の火災で焼失した後、長らくその姿を失っていましたが、およそ150年の時を経て2020年に復元され、現在では鹿児島城跡の新たなシンボルとして多くの人々を迎えています。

御楼門を抜けて左手へ進むと、石垣に無数の穴が刻まれています。これは明治10年(1877年)の西南戦争で放たれた銃弾と砲弾の痕跡です。城山を拠点に立てこもった薩軍と、それを包囲した政府軍の激しい攻防がこの場所で繰り広げられました。

石垣の継ぎ目や角に集中する痕、欠け落ちた石面、浅い窪みなど、どれも激戦の証です。複数方向からの射撃や砲撃があったことがうかがえ、当時の攻防の激しさを静かに物語っています。

苔に覆われた石や風化の進んだ表面からは、百年以上の歳月が過ぎても失われない戦いの痕跡が感じられます。大きな破損の隣には、針先ほどの小さな痕が点々と残り、激しい銃撃戦の様子を想像させます。

石に刻まれたその傷跡を見つめると、時を超えて戦いの記憶が伝わってくるようです。

なお、石垣の痕の一部には、第二次世界大戦期の銃撃によるものも確認されているようです。

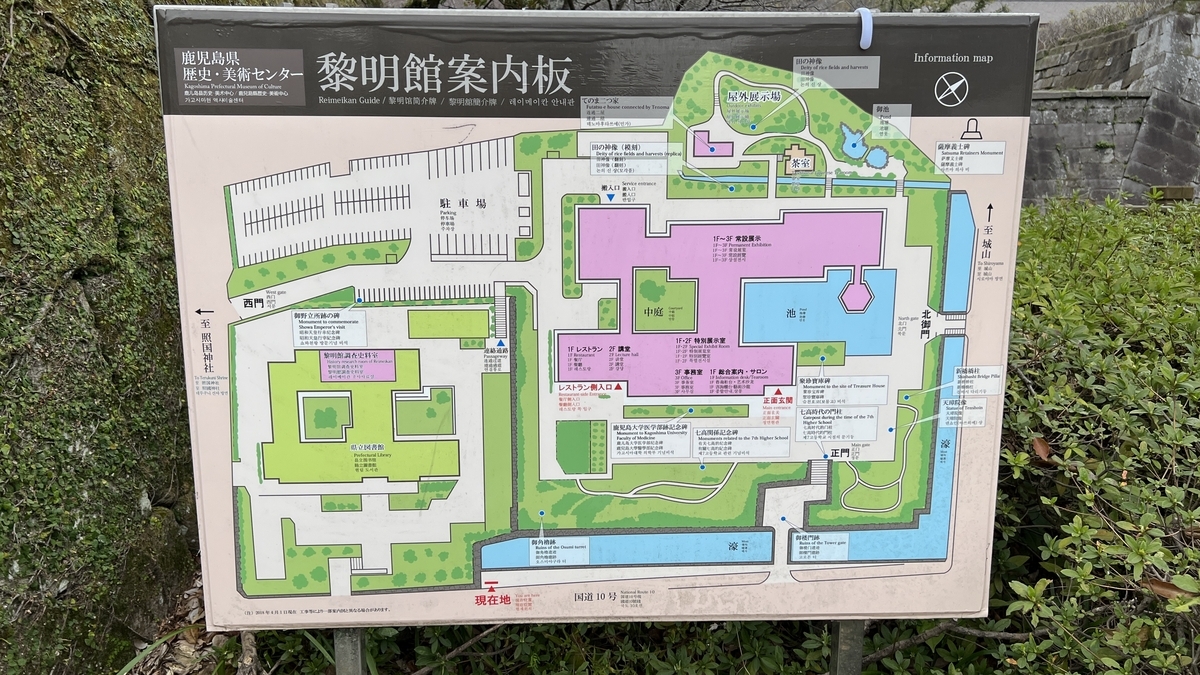

御楼門を抜け、弾痕が残る石垣沿いの道を進むと、その先に見えてくるのが、鹿児島県歴史資料センター「黎明館(れいめいかん)」。城跡の本丸跡に建てられた博物館で、薩摩の歴史と文化を幅広く紹介しています。

黎明館の脇に、ひときわ印象的な石碑「聚珍寶庫碑(しゅうちんほうこひ)」が建っています。

この碑は、薩摩藩第25代藩主・島津重豪(しまづしげひで)によって建立されたもので、彼の思想と文化的関心を今に伝えています。島津重豪は、照國神社に祀られている島津斉彬の曽祖父にあたる人物で、18世紀後半に活躍しました。

碑文には、天地開闢(てんちかいびゃく)から始まり、自然の理(ことわり)を探求する姿勢が記されています。重豪は薬草の研究や動植物の飼育、鉱物・陶磁器などの収集を通して、自然と科学への理解を深めようとしていたことがうかがえます。

また、長年にわたる収集品の散逸を惜しみ、荏原郡(現在の東京・高輪)に「聚珍寶庫」と名づけた宝物庫を建て、貴重な品々を保管した経緯も刻まれています。百年後の後世にまで守り伝えてほしいという願いが、碑文全体を貫いています。

鹿児島の地でこの碑に出会うと、学問と好奇心に生きた一人の藩主の姿勢が感じられます。江戸時代の薩摩に、すでに世界へのまなざしと収集文化が根づいていたことを伝える、静かな記念碑です。

黎明館の敷地内には、幕末を代表する薩摩の女性・天璋院篤姫(てんしょういんあつひめ)の像が静かに佇んでいます。

篤姫は薩摩藩主・島津家の分家に生まれ、のちに徳川第13代将軍・家定の正室となった女性です。夫の死後は「天璋院」と号し、幕府崩壊の時代を迎えても、徳川家と民衆を守るため尽力しました。

1868年、官軍が江戸総攻撃を決定した際、篤姫は西郷隆盛らと交渉を重ね、江戸城の無血開城を導いた立役者のひとりとされています。その冷静な判断と誇り高い行動は、まさに薩摩おごじょの精神を象徴するものです。

黎明館の緑の中に立つこの像は、激動の時代をしなやかに生き抜いた女性の気高さを今に伝えています。訪れた際は、ぜひ足を止めてその姿を見上げてみてください。

黎明館の裏手には、静かな緑に包まれた庭園が広がっています。観光客の姿も少なく、ゆったりとした時間が流れる場所です。かつて鹿児島城の本丸東南部にあった池を再現した「御池(みいけ)」や、薩摩の伝統的な民家を移築した「桶の間二つ家(てのまふたつえ)」があり、往時の生活や美意識を身近に感じられます。

御池は、島津家第18代当主・島津家久が築いた庭園の一部を、昭和期に黎明館の開館に合わせて復元したものです。石組みの間を水が穏やかに流れ、「九皐橋(きゅうこうばし)」と呼ばれる優美な橋が架かっています。水面に映る木々と石の調和が美しく、歩みを止めて眺めたくなる静かな一角です。

池のそばには、「桶の間二つ家」と呼ばれる茅葺き屋根の古民家が建っています。薩摩地方に見られる典型的な民家形式で、当時の生活空間を伝える貴重な建物です。

建物内部には囲炉裏や梁が残され、外には屋根付きの井戸もあり、かつての暮らしの様子を今に伝えています。

黎明館庭園は、鹿児島城がまだ鶴丸城と呼ばれていた時代の記憶を静かにとどめる場所です。御楼門や石垣の壮麗さとは対照的に、ここでは人々の暮らしに寄り添う薩摩の風土が感じられます。城跡を訪れた際は、ぜひこの裏庭にも足を延ばしてみてください。

黎明館の西側には、かつての「鶴丸城二の丸跡(つるまるじょう にのまるあと)」があります。現在は鹿児島県立図書館が建ち、学びと文化を継承する場所として新たな役割を担っています。

二の丸は、江戸時代には藩政の中枢を支える重要な区域で、政務や儀式に関わる施設が置かれていました。明治以降、教育施設を経て現在の図書館に至るまで、この地は常に「知の拠点」として歩みを続けています。

黎明館が立つ本丸跡と並び、二の丸跡は鹿児島城の歴史的構造を今に伝える大切なエリアです。館外にある案内板を見ると、城全体の配置と当時の地形を把握することができます。

鹿児島城のお堀は、黒ずんだ石や苔むした表面に長い年月の重みが感じられます。堀に映る御楼門や城山の緑が、往時の姿を静かに思わせる風景です。

城を囲む石垣は、整然と積まれた切石が美しく、時代を経てもなお安定した姿を保っています。近くで見ると、石の継ぎ目に刻まれたのみ跡が当時の職人の丁寧な仕事を物語ります。

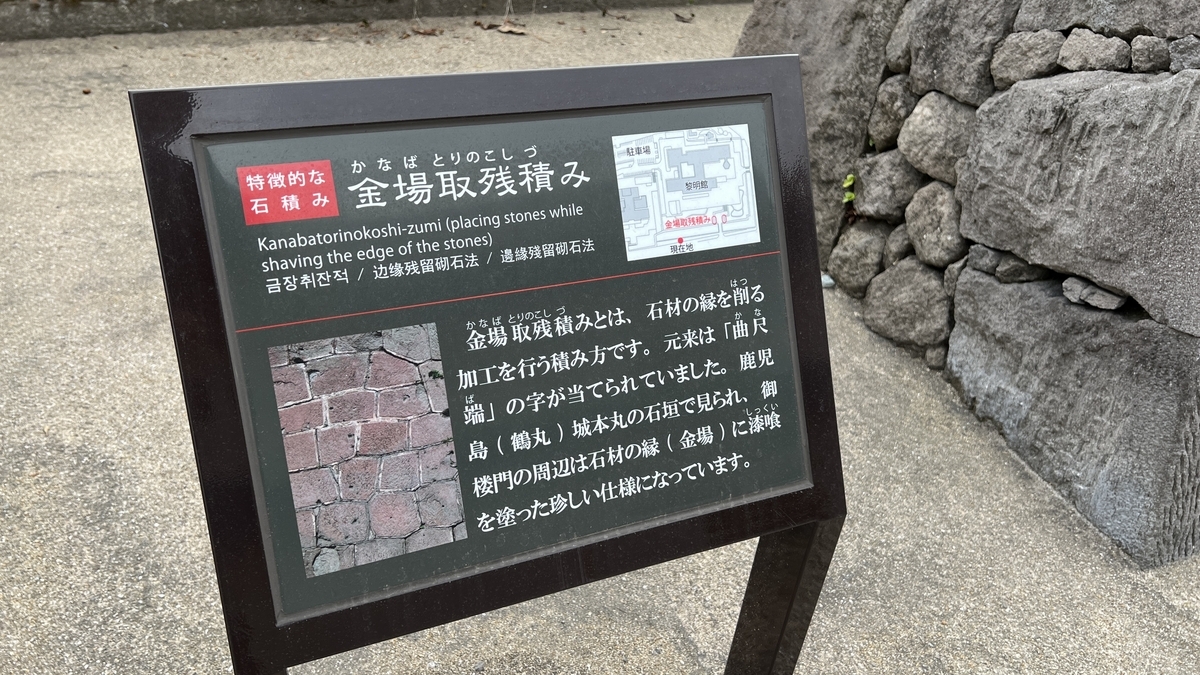

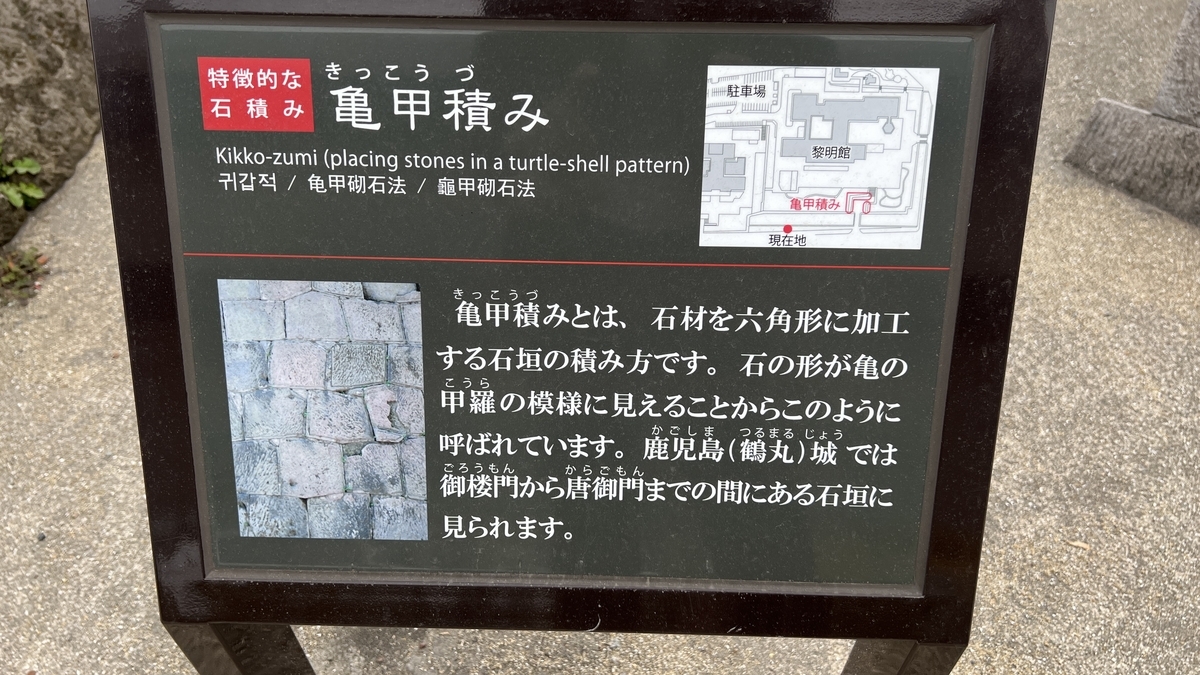

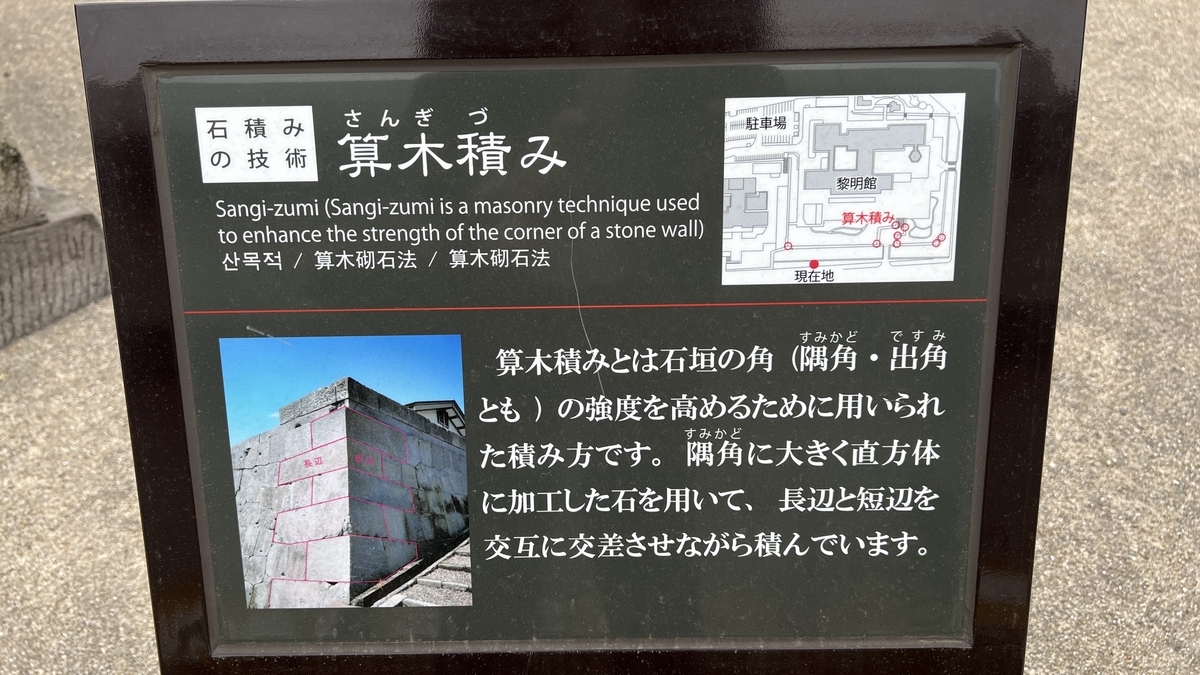

御楼門前の歩道沿いには、城の石垣に用いられた「石積み技法」を紹介する展示コーナーがあります。実際の石を使って布積みや算木積みなどの構造を再現しており、城づくりの技術を視覚的に学ぶことができます。

展示板には、それぞれの積み方が実際に使われている場所も示されており、散策の前に確認しておくと現地での観察がより楽しめます。

御楼門をくぐり、石垣の弾痕や黎明館の展示、そして庭園を歩きながら、鹿児島城が刻んできた時間の深さを実感しました。この地には、薩摩の歴史が今も確かに残されています。

かつての戦火の跡が残る石垣は、決して過去の遺物ではなく、時を超えて語りかけてくる“生きた証”のように見えました。復元された御楼門の壮麗さと、黎明館で学ぶ薩摩の知と文化が、この城跡に新たな命を与えています。

静かな城跡に立つと、戦いや再生を繰り返してきたこの地の誇りと気高さが胸に迫ります。

鹿児島を訪れるなら、一度この場所を歩き、その空気を感じてみてください。