- 現存十二天守とは?をやさしく簡単にわかりやすく解説!

- 現存十二天守(げんそんじゅうにてんしゅ)とは、日本に現存する江戸時代以前に建てられた天守(城の最も高い建物)のうち、幕末までに建造され、現代まで大きな改築・復元を受けずに残っている 12 ヶ所の天守閣のことを指します。

最終更新日:

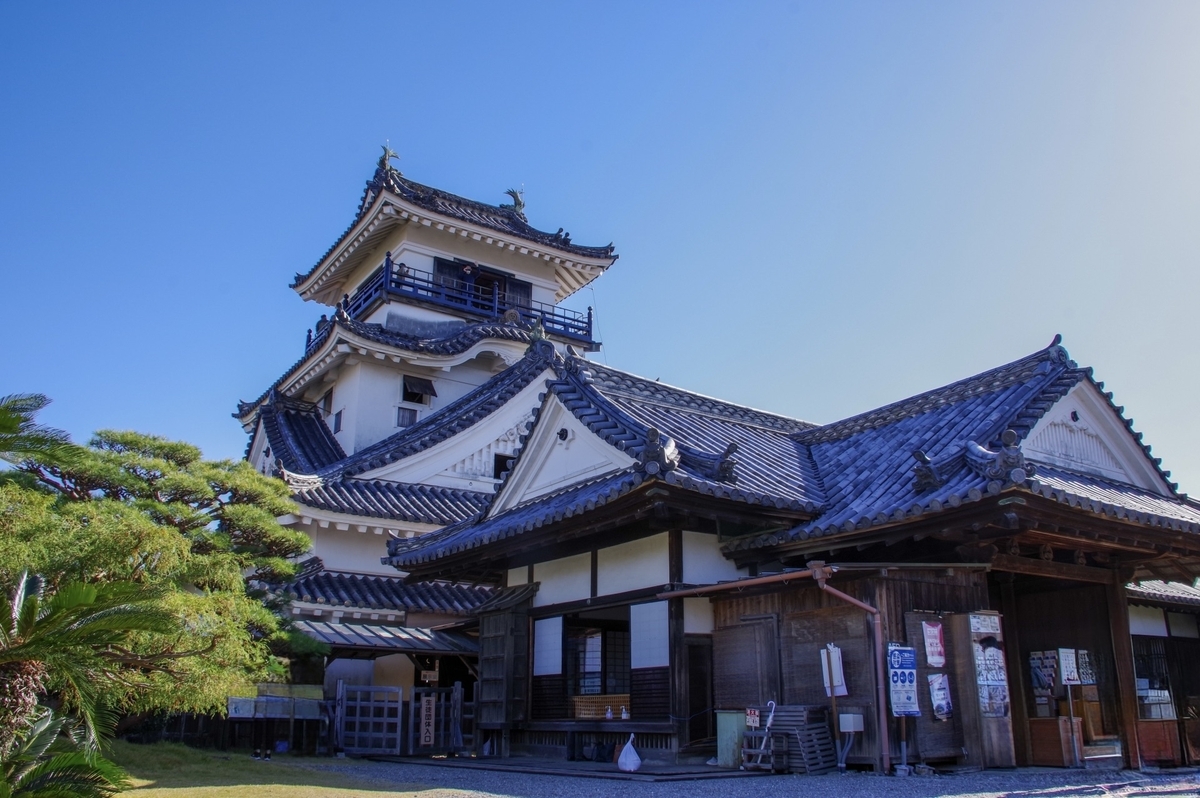

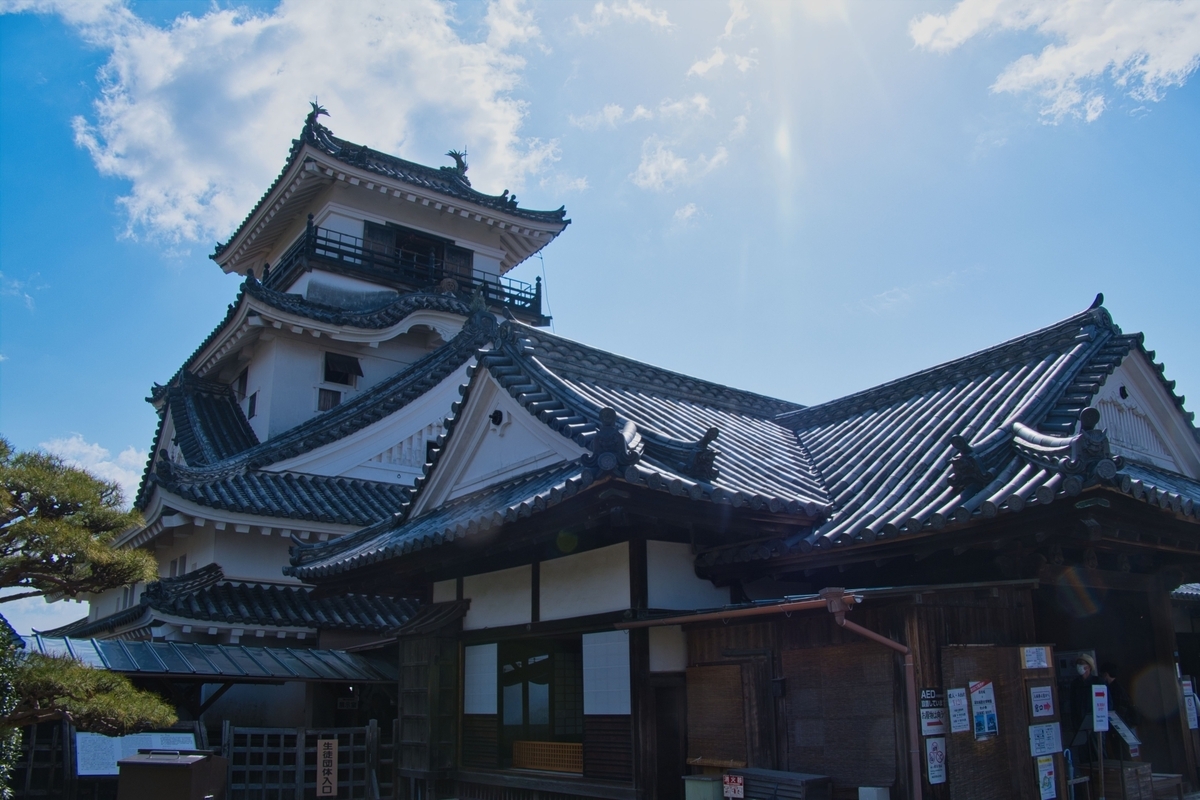

高知城は、江戸時代初期に築かれた土佐藩の拠点です。なかでも「本丸御殿」は、全国に 2か所のみの「現存する本丸御殿」のひとつとして、歴史建築としての価値が極めて高い建物です。

さらに高知城は、天守と本丸御殿が揃って現存する日本で唯一の城でもあります。その希少な空間に足を踏み入れれば、江戸時代の政治的儀礼や武家社会の一端に触れることができます。

本記事では、高知城の本丸御殿についてご紹介します。

高知城本丸御殿は、高知県高知市にある江戸時代(17〜19世紀)の城郭建築です。かつて藩主の儀式、接客の場として使用され、現存する貴重な建物として公開されています。

日本に現存する本丸御殿は、全国でわずか2か所だけです。

ひとつは埼玉県の川越城本丸御殿、そしてもうひとつがここ高知城に残る本丸御殿です。

多くの城は、明治時代の廃城令や戦災などによって御殿を失いました。その中で、高知城の本丸御殿が今日まで保存されているのは、極めて貴重な例といえます。

さらに高知城は、江戸時代に建てられた天守と本丸御殿がどちらも現存する、唯一の城としても知られています。

御殿から天守まで、当時のままの空間構成が体験できることは、日本全国を見渡してもここだけです。

高知城の築城が始まったのは、1601 年(慶長6年)。

土佐藩の初代藩主・山内一豊(やまうち かつとよ)が、関ヶ原の戦いでの功績により土佐一国を与えられ、その拠点として築かれました。

高知城は 10 年の歳月をかけて 1611 年(慶長16年)に完成します。その中で本丸御殿は 1603 年に建立されました。

本丸御殿は主に、藩主が儀式・接客などを行う政治の中枢の役割を担っていました。築城当初、二の丸御殿ができるまでは藩主の住まいであったとも伝えられています。

以後、1727 年の火災で天守閣と共に消失したものの、1747 年までに再建され、現在に至るまで江戸時代の構造を保っています。

本丸御殿は、一重、入母屋造、本瓦葺の木造建築で、御殿建築としての典型的な構造を今に伝えています。

階数が 1 階建てという意味です。「重」は建物の階層を表す単位で、一重は平屋建て、二重なら 2 階建てを指します。高知城本丸御殿は平屋建ての建物ということです。

屋根の形式の一つで、日本建築の代表的な屋根構造です。切妻屋根(三角屋根)と寄棟屋根(四方に傾斜する屋根)を組み合わせた形。上部は切妻、下部は寄棟になっており、複雑で美しい屋根線を描きます。格式が高いとされ、寺院本堂、神社本殿、城郭建築、武家住宅など重要な建物に用いられました。雨仕舞いが良く、構造的にも安定している優れた屋根形式です

瓦の葺き方の種類で、最も格式の高い瓦葺き方法です。「本瓦」とは、丸い瓦(丸瓦)と平らな瓦(平瓦)を組み合わせて葺く方式で、重量感と耐久性が高く、格式ある建築に使われます。最も手間とコストがかかるため、城郭や寺院など重要建築物に使用されました。一般的な民家では板葺きや茅葺きが多く、瓦葺きは身分の高さを示すものでした

「懐徳館」という名称は、城が高知県に移管された明治時代(1870年代以降)に定められたもので、現在では本丸御殿の公式な呼称として用いられています。

懐徳館は、江戸時代の武家社会における建築美を象徴する「書院造」の様式で建てられた御殿建築です。

書院造とは、室町時代中期( 15 世紀)に成立し、江戸時代初期( 17 世紀初頭)にかけて完成された、日本の住宅建築様式の一つです。平安時代の公家住宅である寝殿造を基礎として、武家の生活様式に適応するように発達した武家住宅の形式で、格式と機能美を兼ね備えた空間構成が特徴です。

懐徳館の内部は、畳敷きの部屋が連続し、障子や襖でやわらかく仕切られた空間が静謐な印象を生み出します。波をモチーフにした美しい欄間や、上段の間など、儀式や来客との正式な対面にふさわしい品格と整然さを備えています。

建物の端に設けられた廊下や縁側は、室内と庭を緩やかにつなぎ、季節の移ろいを暮らしの中に取り入れる設計となっています。庭の眺めを意図的に切り取るように設けられた開口部は、秩序ある空間の中に自然の風趣を取り入れ、静かな美を際立たせています。

華美に走らず、素材と構成の美で魅せる懐徳館の空間は、書院造が追求した簡素で洗練された美の理念を、光と影の絶妙なバランスと整然とした空間構成によって体現しています。

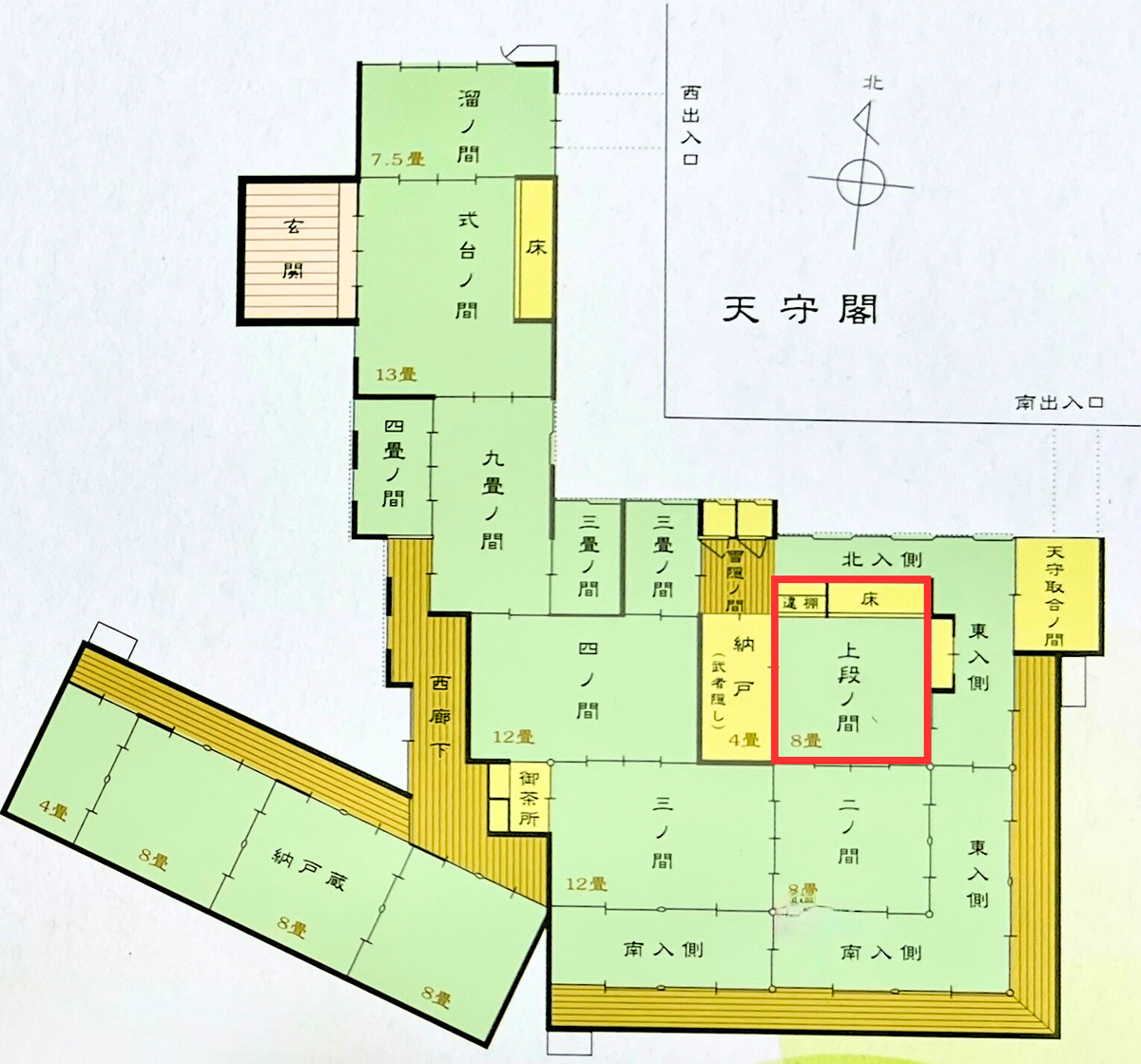

上段の間は、本丸御殿の中心に位置する、もっとも格式の高い部屋です。

藩主が儀式や来客応接を行う際に使用する空間であり、御殿内でも特に重要な役割を担っていました。

この部屋の特徴は、畳敷きの床が一段高く設けられている点にあります。押板床や違棚といった意匠が整えられ、藩主の権威を視覚的に示す構造となっています。

さらにこの部屋には、敵の侵入に備えて護衛の武士が隠れるための「武者隠し」が設けられています。

帳台構えと呼ばれ、この扉の奥には納戸があります。押入れのように見える構造ですが、いざという時には身を潜めた武士が即座に対応できるよう工夫されており、御殿における防衛面での配慮もうかがえます。

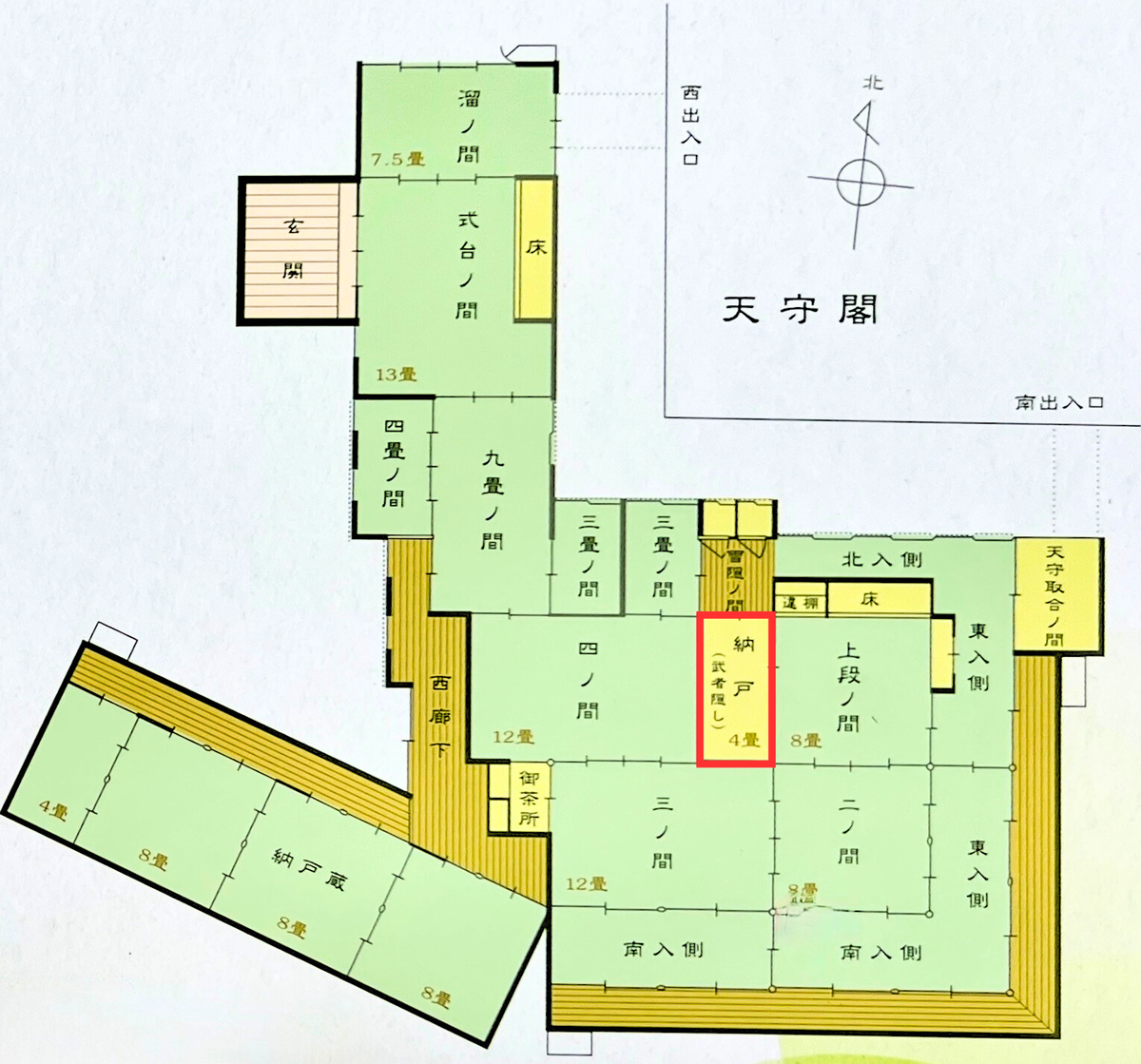

上段の間に設けられた「武者隠し」の扉の奥には、納戸と呼ばれる小部屋があり、ここも見学することができます。

一見すると収納のための空間ですが、実際には藩主を警護する武士が身を潜める場所としても機能していました。この仕組みが「武者隠し」と呼ばれています。

本丸御殿の格式ある佇まいの裏側に、こうした緊張感ある設計が組み込まれていることは、当時の徹底した安全管理が垣間見えます。

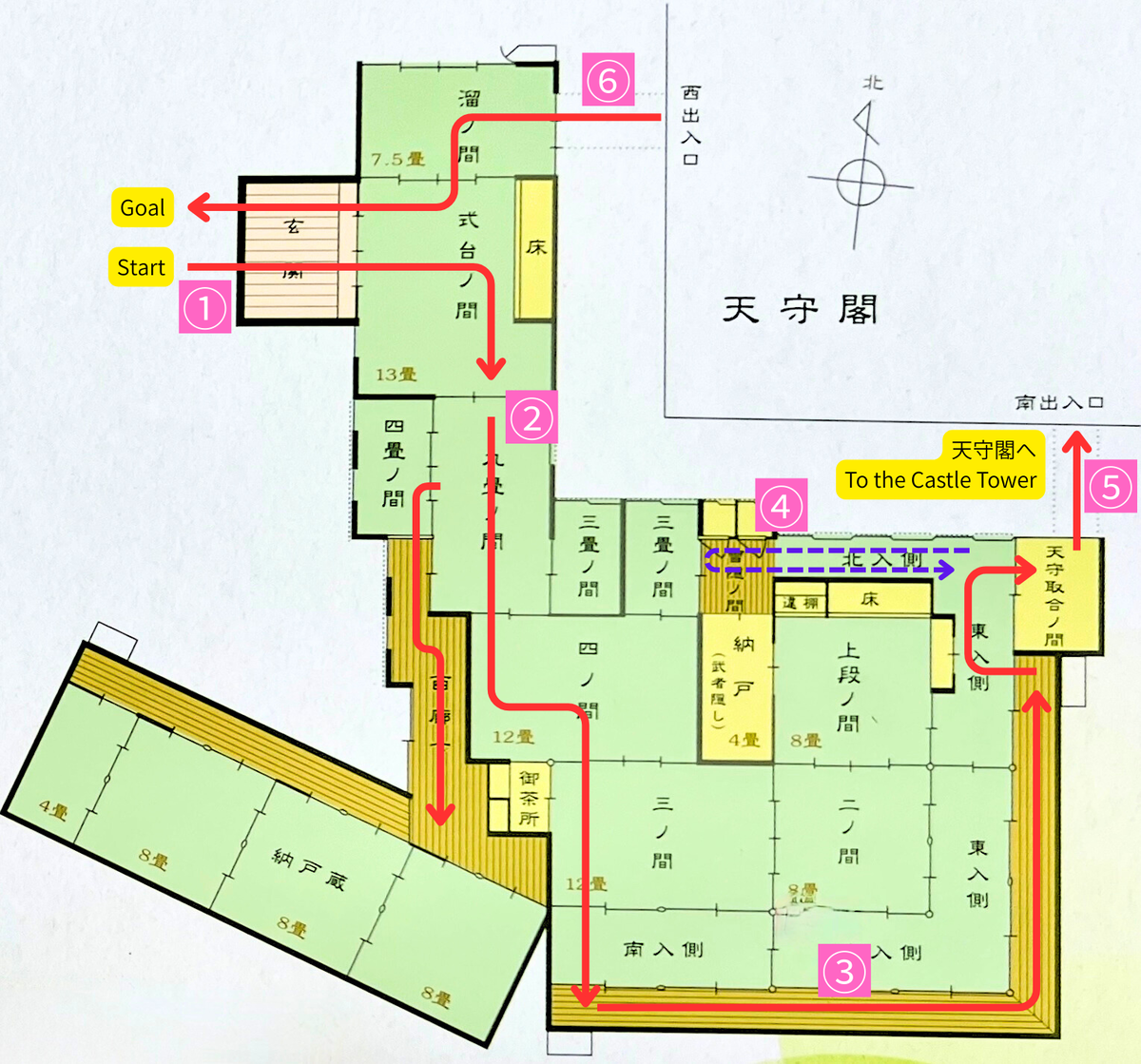

懐徳館は高知城天守閣と接続しており、天守閣見学の順路として、懐徳館(本丸御殿)、天守閣という流れになっています。そのため、料金は天守閣と懐徳館でセット(¥500)です。

懐徳館は、現存する数少ない本丸御殿建築として、建築的・歴史的に極めて重要な遺構です。

藩主が儀式を執り行ったり、来客を迎える場であった上段の間や武者隠し、自然と一体となった縁側など、空間そのものが江戸時代の格式を伝える一次資料として残されています。

日本の城といえば、その象徴として天守閣にフォーカスが集まりがちですが、高知城には、天守閣の手前でこれだけ歴史的価値の高い空間も楽しむことができます。

他の城では再建された建物が多い中で、ここでは当時の姿を今に伝える”実物”に触れることができます。

高知城へ行った際にはぜひ、日本で 2か所のみ現存する本丸御殿「懐徳館」にも注目してみてください。