- 高知城本丸御殿|全国で2例しかない現存の本丸御殿「懐徳館」を徹底紹介

- 全国で2例しか残っていない貴重な本丸御殿「懐徳館」。高知城に現存する唯一無二の歴史空間を見どころと共に紹介します。

最終更新日:

高知城といえば、江戸時代から現存する貴重な天守や本丸御殿が真っ先に思い浮かぶかもしれません。けれども実は、その天守にたどり着くまでの道のりこそが、高知城観光のもうひとつの大きな見どころです。

石垣や櫓、門といった遺構が立ち並ぶ城内では、史跡としての趣と自然の風景が重なり合い、進むごとに異なる表情が広がります。

実際に歩く距離は長くなく、追手門から天守までは約5〜10分。経路をあらかじめ把握しておけば、無理なく楽しめる行程です。

本記事では、高知城の正面入口・追手門からスタートし、天守へと至るまでに楽しめるポイントを紹介します。天守への行き方も含め、訪問前の参考になれば幸いです。

高知城は、高知県高知市にある、天守・本丸御殿・追手門が揃って現存する全国でも唯一の城です。関ヶ原の戦いで功績を収めた武将山内一豊によって1601年に築かれました。

城域は高知公園として整備され、石垣や櫓、歴史人物の銅像などが各所に点在。園内各地の見どころの多さが魅力です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 営業時間 | 9:00 ~ 17:00(入館は16:30まで) |

| 休業日 | 12 月 26 日~ 1 月 1 日 |

| 電話番号 | 088-824-5701 |

| 公式サイト | https://kochipark.jp/kochijyo/ |

| 入場料 | 500円(18歳未満無料) |

| 駐車場 | 敷地内に駐車場あり(7:30 〜 18:30 / 最初の1時間370円、以降30分毎に110円) |

| アクセス | JR 高知駅から徒歩約 25 分、とさでん交通「高知城前」電停から徒歩 5 分 |

| 所在地 | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内 1-2-1 |

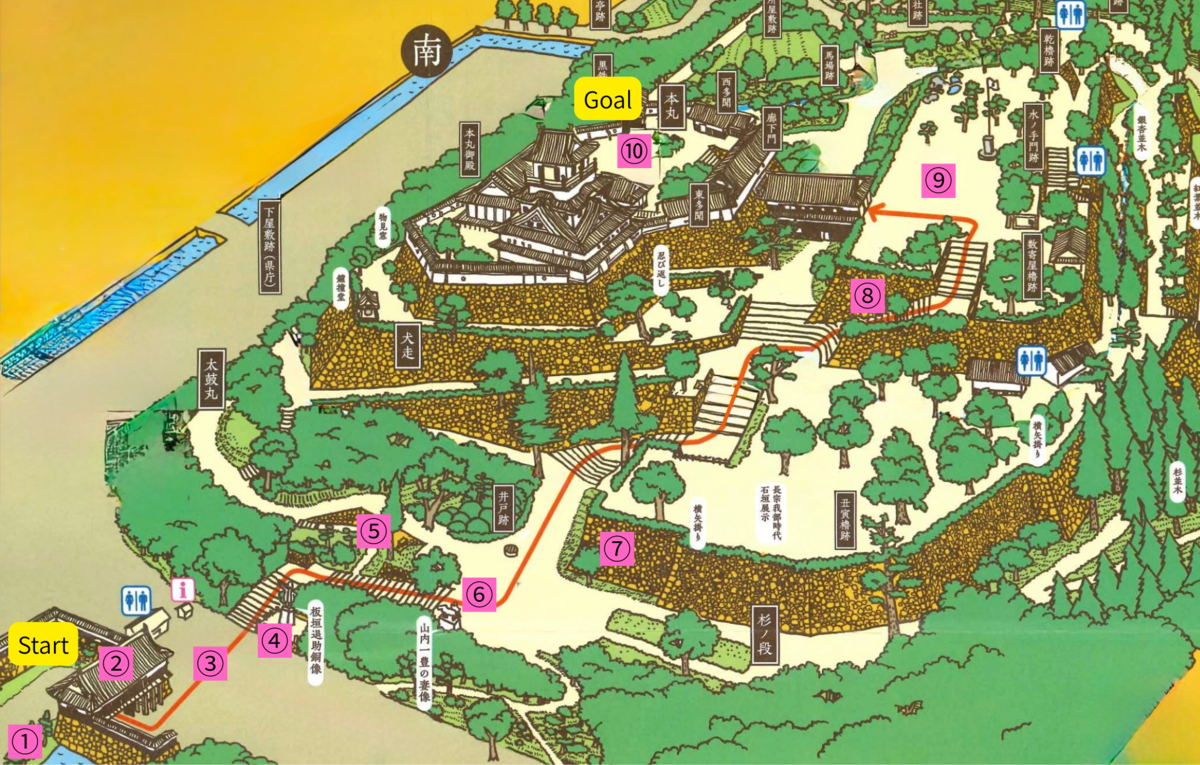

まず初めに、高知城の正面入口である追手門から、天守までの徒歩経路を確認しておきましょう。

このルートでは、以下のような見どころを順にたどることができます。

マップには徒歩経路として赤い線が引いてあります。この徒歩経路は、高知城公式パンフレットに記載のある「まっすぐルート」になります。

このルートを進めば最短距離(徒歩 5 〜 10 分)で天守まで到着できますが、その道中でも非常に多くの見どころがあります。

高知城観光の出発点は、高知公園の東にあります。ここから圧巻の光景が待っています。

高知城の正面入口に向かう途中で私達を出迎えてくれるのが、初代城主・山内一豊の騎馬像です。

甲冑姿で馬上に構える姿は堂々としており、築城当時の威厳と誇りを感じさせます。

高知城の正面を守る追手門は、見上げるほどの高さと重厚感に圧倒される存在です。

江戸時代から現存する貴重な門で、藩政時代の緊張感と格式を今に伝えています。

高知城の歴史と風格を体感する最初の大きな見どころです。

追手門をくぐった先に広がるのは、高知城内の開けた広場。ここでは主に、散策の準備を整えることができます。

広場の一角には観光案内所があり、パンフレットやマップを手に入れたり、スタッフに質問したりできます。観光ガイドの申し込みもここで受け付けています。

また、無料で使えるロッカーとトイレも設置されています。

まずはここで準備を整えて。ここから先、往路は上り坂になるため、なるべく身軽にして臨みましょう。

高知県出身の政治家・板垣退助の銅像が城内広場に建っています。明治時代に「自由民権運動」を推進した人物で、日本における民主主義の先駆けとも言われています。

自由民権運動とは、国民が政治に参加する権利を求めた近代日本の市民運動です。

右手を掲げる勇ましい姿は、政治改革への強い意志を今に伝えています。

広場から城の内部へと足を踏み入れると、まず目の前に広がるのは圧巻のスケールを誇る石垣と石段。

戦国末期に築かれたとは思えないほど整然と美しく積み上げられた巨大な石垣は、機能美と威厳を備え、見る者を圧倒します。

その石垣に沿って続く石段は、まるで歴史の層を一歩ずつ辿るかのように天守へと続きます。石垣に囲まれたこの圧巻のスケールこそが、高知城の隠れざる見どころの一つです。

高知は降雨が多いため、高知城では効率的な排水が重要とされてきました。

そのため、石垣は水はけに優れた「野面積み(のづらづみ)」という積み方で築かれ、雨水をうまく逃がす構造が採用されています。

その一端を担うのが「石樋(いしどい)」です。石垣の一部に設けられた石造りの排水路で、城内に降った雨水を外に流す役割を果たします。石樋が石垣から突き出た形状になっているのが特徴です。

これは、雨水が石垣に直接伝って流れ落ちるのを防ぐためで、石垣の地盤が緩むのを防ぎ、崩壊のリスクを軽減するための先人の知恵と工夫です。

山内一豊の妻・千代は、戦国時代に夫を支えた賢夫人として知られています。

嫁入り道具の金で名馬を購入させ、一豊の出世のきっかけを作った逸話は有名です。

さらに関ヶ原の戦い前には、機転を利かせて大阪方の情報を密かに伝え、進軍判断を助けたとされます。

この像は、高知城の築城と山内家の繁栄を陰で支えた彼女の存在を今に伝えるものです。

多くを語らずとも、その静かな立ち姿から、時代を動かした女性の芯の強さが感じられます。

三ノ丸石垣は、高知城築城の最終段階で完成した壮大な構造物で、高さは最大約13m。自然石を活かした「野面積み」で積まれており、重厚で迫力ある景観が広がります。

かつてこの石垣の上には、1,800平方メートルを超える壮大な三の丸御殿が建っていました。

平成期の修理では、江戸時代の石工技術を受け継ぐ職人によって、元の石材を使いながら丁寧に復旧。改修工事には約4億円が投じられました。

石段を登りながら天守を目指す道中、つい足元ばかりに目が行きがちですが、このポイントでは後ろを振り返ってみてください。

そこには、眼下からそびえ立つように見える高知城天守が、石垣の上に威風堂々と姿を現します。

このアングルは、高知城でも屈指の写真映えスポット。

石垣の上にそびえる天守が空を背景に堂々と浮かび上がり、構図としての完成度と迫力に思わず息を呑みます。

石段を登りきると、やがて視界が開け、広々とした二の丸広場に到着します。

ここから先は、いよいよ本丸と天守が目前に迫る、城内でも最もドラマチックなエリアです。

二の丸広場は、天守直前の開けた空間で、ひと息つくのにぴったりの場所です。

ここで特に目を引くのが、カラフルな幟(のぼり)と手描きの看板が印象的な売店。

高知名物の「アイスクリン」やラムネが販売されており、観光客や家族連れで賑わいます。

暑い日には、このやさしい甘さと冷たさが、歩き疲れた体に染みわたります。

ここまで石段の上り道、お疲れ様でした。甘いもので疲れを癒やしたら、本丸入口である詰門から、天守へ向かいましょう。

詰門を抜けると、本丸へ入ります。これで天守へ到着です。

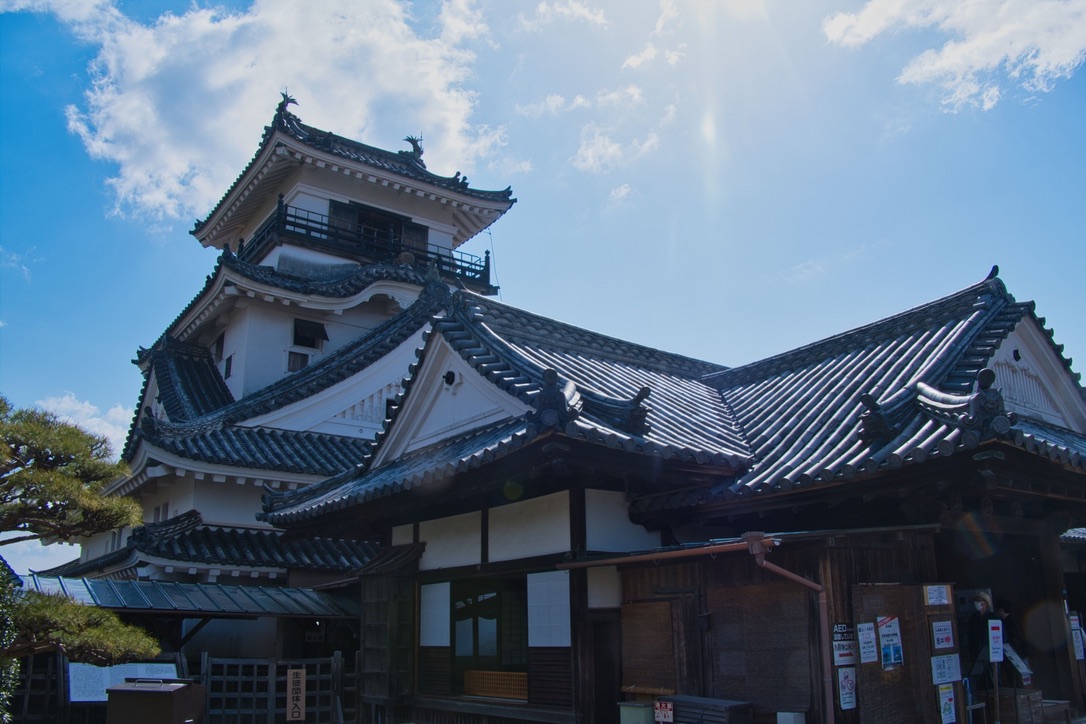

本丸に足を踏み入れると、目前に現れるのが高知城の象徴・天守と、江戸時代から現存する本丸御殿(懐徳館)です。

ここは高知城の中でも最も歴史的価値が高く、全国的にも貴重な遺構が残されています。

ここからは入場料 500 円を支払い、本丸御殿、天守の順路で見学していきます。

本丸御殿(懐徳館)は、主に藩主の儀式、賓客の接待など公的な場として使われていました。

格式高い書院造の内部空間は、厳かな雰囲気に満ち、藩政時代の政治や文化の一端を今に伝えています。

現存する本丸御殿は、全国で 2 か所しか残っておらず、そのうちの 1 つがここ高知城はの本丸御殿です。

御殿の見学順路や建築様式の詳細については、以下の記事で詳しく紹介しています。

本丸御殿(懐徳館)について詳しく見る

高知城の天守は、江戸時代に建てられたままの姿を今に伝える「現存十二天守」のひとつです。

内部は当時の木造構造がそのまま残されており、急な階段や狭い窓、敵の侵入を防ぐための工夫が随所に見られます。

最上階からは高知市街を一望でき、往時の城主と同じ目線で城下を見渡せるのも大きな魅力です。

天守の構造や見学順路の詳細については、以下の記事で紹介しています。

高知城天守について詳しく見る

追手門から本丸に至るまでの道のりには、ダイナミックな遺構から細部を考慮した先人の技と知恵、隠れた撮影スポットまでが随所にちりばめられており、まさに「歩くこと」それ自体も高知城観光のメインとなる城郭です。ここまでご紹介した通り、高知城の見どころは天守や本丸御殿だけに留まりません。

城主・山内一豊の足跡や、内助の功を支えた妻・千代の存在、石垣を守る石樋の工夫、そして天守への眺望。どれもが、高知城を立体的に体感させてくれます。

天守や本丸御殿の見学に加えて、ぜひその途中にある小さな発見や歴史の断片にも目を向けてみてください。

一歩ずつ登るごとに、城の表情が変わっていく。それこそが、高知城を訪れる醍醐味です。