- 丸亀城観光ガイド2026|日本一の石垣・現存天守・絶景・文化体験。丸亀城の見どころを徹底解説

- 日本一の石垣と現存天守で知られる丸亀城の魅力を徹底ガイド。石垣の造形美、天守の見どころ、瀬戸内の絶景、文化体験や季節イベントまで、観光前に役立つ現地情報を網羅。

最終更新日:

丸亀城は香川県丸亀市にあるお城で、石垣の高さが日本一なことで有名なお城です。

本記事では、実際に丸亀城を訪問した際の体験レポートをお伝えします。天守までの道のりで出会った風景を写真とともにお伝えしていきますので、丸亀城の雰囲気がより詳細に伝わると幸いです。

なお、丸亀城の見どころについては、以下の記事で紹介しています。

丸亀城の見どころについて詳しく見る

丸亀城のアクセス方法については以下の記事で紹介しています。

丸亀城へのアクセス方法について詳しく見る

丸亀城に到着。日本一高い石垣を持つだけあって、かなり高い位置に天守があります。

門の横にあるのが、大手一ノ門です。

それでは丸亀城へ入っていきましょう。

お堀の水はゆらぎも無く穏やか。周囲の雰囲気も相まって静かな時間が流れます。

先に見えるのが大手二ノ門です。

丸亀城の二の門は高麗門(こうらいもん)形式の門。どっしり構えられているその佇まいが、まさに城の玄関口といった雰囲気を感じさせます。

二の門の脇の塀には狭間(さま)がありました。三角の狭間は鉄砲狭間と思われます。

鉄砲狭間よりも広く、門を閉じていても大手門の外の様子を伺える小窓もありました。

二の門をくぐるとすぐに一の門があります。

大手門は来客を迎え入れる玄関口という役割があり、石垣の積まれ方がきれいです。梁も大きくて迫力があります。

では一の門をくぐります。ここから先は、丸亀城です。

大手門をくぐると大手門広場があります。とても広大です。

ここ右手に行くと「番所長屋」や「丸亀市立資料館」へ。左手に行くと天守へ向かいます。

また、この大手門広場には丸亀城内観光案内所があります。

丸亀城内観光案内所(写真左)

「石垣の高さが日本一」ということは、天守に行くならその高さまで上がる必要がある。ということ。

この見返り坂は、丸亀城名物です。

「時々立ち止まって振り返りたくなる」くらい傾斜が急であることから「見返り坂」と呼ばれています。

見返り坂の総距離は 150m, 傾斜は10度にも及びます。

急勾配の様子は出発地点からだとわかりにくいですが、折返し地点まで見返り坂を上ってきて、上から下を見るとその急坂具合がよくわかります。

傾斜が急なのがよくわかりますね。ここまで上がってくるのに 2, 3 分かかりました。ゆっくり休憩しながら上ることをおすすめします。

丸亀城で、ランニングウェアを来た地元の人に出会いましたが、この見返り坂を健康のためのトレーニングに使っていらっしゃると伺いました。それだけの急坂です。

ベビーカーや車椅子を押して上るのはオススメできません。

まだここの時点で見返り坂を全て上ってはいないのですが、ここまで上ると大きな石垣を間近で見ることができます。

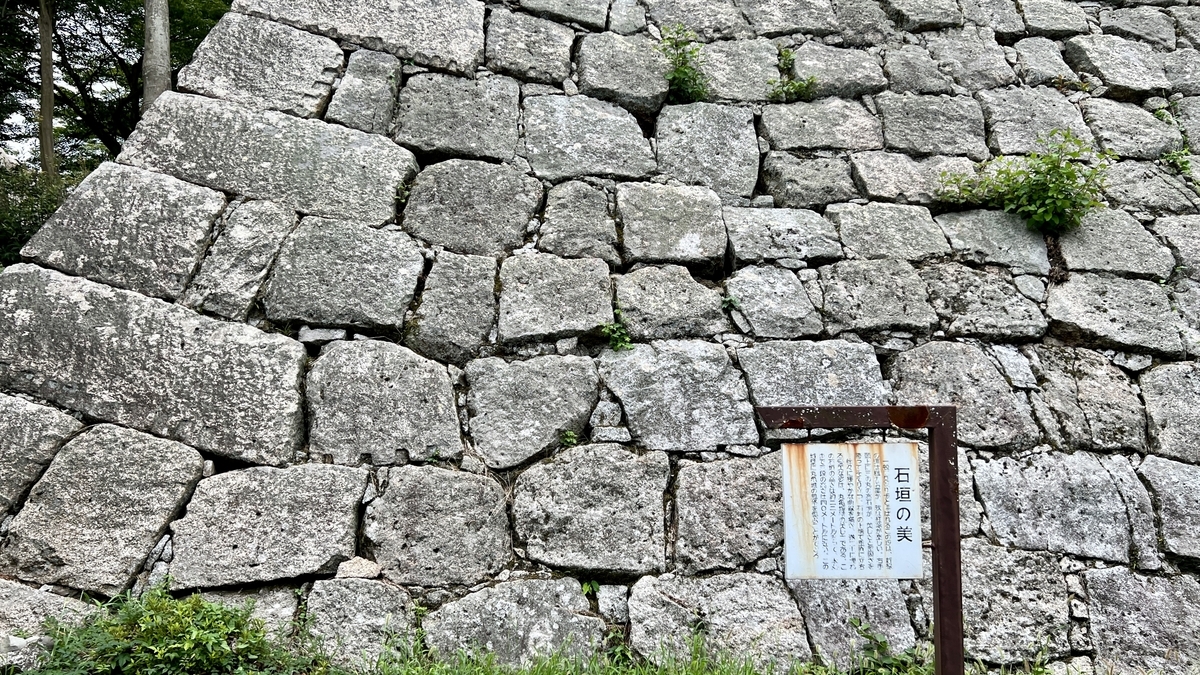

最大で 20m あります。本当に高い。そして、後半から一気に角度を上げる「扇の勾配」と称される曲線を帯びた石垣の美しさ。これが丸亀城の石垣の最大の魅力だと思います。当時、これをコンピューターや重機無く実現していたと思うと、非常に高い職人技術です。

では、残りの見返り坂も攻略していきます。

見返り坂はきついのですが、間近で見る石垣の大きさに圧倒されます。

実物を見ると迫力が全然違います。

ちなみに見返り坂の後半部分、上がりきったところからの様子です。こちらも急勾配になっているのがよくわかります。

訪問時は真夏でしたが、見返り坂を上り切った時点で汗だくになりました。タオルと水分補給は必須です。次の三の丸広場には水飲み場もありますので、見返り坂を上り切ったらまずはゆっくり休みましょう。

見返り坂を上り切ると、三の丸広場があります。眺望の良さが魅力の開けたエリアです。

標高約50メートルの場所からは、讃岐富士の愛称で知られる飯野山や、土器川の流れ、さらに坂出の工業地帯や瀬戸大橋までを一望できます。東南の隅には、かつて「月見櫓」とも呼ばれた巽櫓の跡もあり、月を眺める絶好のスポットとして親しまれてきました。

本丸までいけば最高の景色が見られるのですが、見返り坂を上ったご褒美として、三の丸広場にある東櫓台跡から景色を見てみましょう。丸亀市を一望できます。

こちらは、同じく三の丸広場、東櫓台の反対側にある月見櫓跡です。こちらからも風景を楽しめます。

勤王碑は、幕末から明治初期に活躍した丸亀ゆかりの志士をたたえる記念碑です。

丸亀出身の土肥実光(大作)と村岡宗四郎は、明治維新の時代に国のために尽力した人物で、大正時代にその功績を称えてこの碑が建てられました。土肥は新政府の要職を務め、村岡は若くして勤王の志を貫いた志士として知られています。

三の丸広場から見る石垣も大きくて迫力ありました。こちらは、延寿閣別館のすぐ脇にそびえる二の丸の石垣です。

それでは、天守に向かって進んでいきましょう。

三の丸を抜けると、次は二の丸に出ます。ここも今は広場になっていて、トイレや水飲み場がありました。

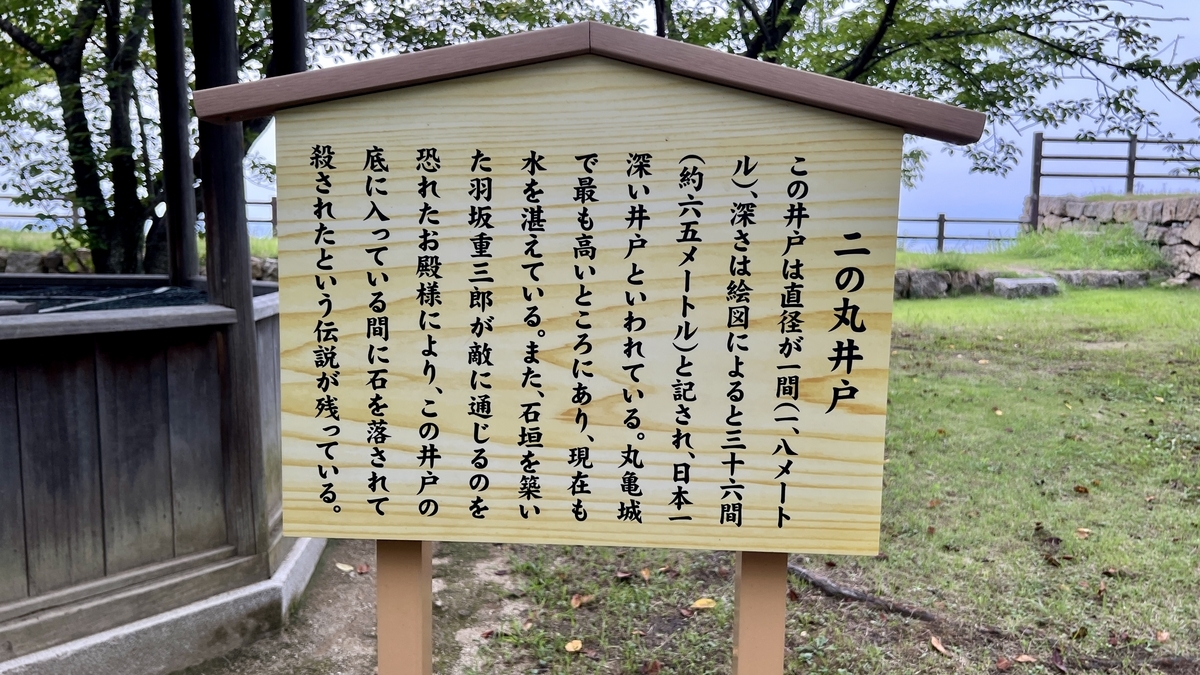

二の丸の見どころとして、いわくつきの伝承が残る井戸があります。

二の丸井戸は、日本一の深さともいわれる伝説の井戸です。直径約1.8メートル、深さは約65メートルあり、丸亀城の最も高い場所に位置しています。現在も水をたたえ、当時の姿をとどめています。また、この井戸には石垣職人が井戸の中にいた際に石を落とされ命を落としたという、少し不気味な伝説も残されています。

丸亀城を築いた際に、

「どうだ!この高い石垣なら誰も上れないだろう!」

と言ったお殿様に対して、これを作った羽坂重三郎が

「いいえ、登れる方法がございます。」

と言って鉄の棒を使って登ってみせました。

「この方法(石垣の攻略法)が外に漏れたらまずい!」

と感じたお殿様が、この羽坂重三郎を井戸に誘い込み…

というお話です。

この井戸、今でも水が入ってるとのこと。井戸の中を覗いてみると、その深さに吸い込まれそうになります。羽坂重三郎氏に引き込まれないよう、覗く際はくれぐれも気を付けてください。

ということで、いよいよ天守に参りましょう。

本丸にやってきました。本丸も広場になっており、そこに天守と櫓跡がある構成になっています。

本丸の櫓跡は展望台として整備されており、そこから丸亀市を一望できます。

いよいよ、天守との対面です。ここまで登ってきた甲斐がありました。

丸亀城の天守は、現存十二天守の1つであり、大変貴重です。

天守の裏側にも展望台がありました。

日本一の高さを誇る石垣、実物は本当に巨大で、迫力がありました。

そしてその石垣を超え、天守へ行くための「見返り坂」は本当に心臓破りの坂道でしたが、それを乗り越えても見る価値のある石垣と天守でした。

お城というのはその構造として「攻めにくい」が追求されていますが、こうして「高さ」を武器に築き上げた丸亀城。これは難攻不落であると実感できました。

日本一の高さを誇る石垣を持つ「丸亀城」

ぜひ足を運んでみてください。